|

云霄縣位于福建省南部沿海。地理坐標為北緯23°45′-24°14′,東經 117°07′-117°33′。總面積1054.3平方千米。人口42萬人(2006年)。通行閩南方言廈門話。漳詔高速、324國道,雙東、漳云省道過境。通水運。名勝古跡和紀念地有尖峰夏商貝丘遺址、圓嶺商周印紋陶文化遺址、仙人峰、青崎巖畫、云山書院、威惠廟、樹滋樓、漳州故城、石礬塔和第二次國內革命戰爭時期中閩南特委所在地烏山十八間洞。天地會創始地高溪觀音亭和陳政墓是省文物保護單位。

縣政府駐云陵鎮。郵編:363300 代碼:350622 區號:0596

行政區劃

云霄縣轄6個鎮、3個鄉:

鎮:云陵鎮、陳岱鎮、東廈鎮、莆美鎮、峛嶼鎮、火田鎮

鄉:下河鄉、馬鋪鄉、和平鄉

歷史沿革

據現有考證資料,云霄早在5000多年前已有先民繁衍生息。

東晉咸和六年(331年),南海郡分出其東部地區增置東官郡,設綏安縣,縣治在今云霄火田大峙原下。“義熙九年(413年)又分東官郡立義安郡,縣與郡俱立”。其間義安郡治一度設在綏安縣地。南齊間(479~502年),綏安縣居義安郡六縣之首,時為該郡的政治、經濟、文化中心。

1949年9月26日云霄和平解放,屬龍溪專區(地區)、漳州市。1949年10月上旬,全縣劃分為4個區。1950年12月,劃為5個區。1952年11月,土地改革結束,劃為6個區,共轄69鄉2鎮。1954年12月,因一、四、五區鄉村分散,增劃10個鄉,共轄79鄉2鎮。1955年9月20日,撤銷第六區,全縣縮減為5個區,轄3鎮80鄉。1984年11月,撤銷公社,改為鄉(鎮),生產大隊改為村。至此,全縣共有云陵、陳岱2鎮,東廈、莆美、峛嶼、火田、下河、馬鋪、和平7鄉,和平、常山2農場,以及頂溪原種場、圓嶺林場;共轄5個街道居委會,159個行政村,36個作業區(含管理區、工區)。 1990年,全縣共轄2鎮(云陵、陳岱)、7鄉(東廈、莆美、峛嶼、火田、下河、馬鋪、和平),共有8個街道居委會、156個村。2000年,云霄縣轄6個鎮、3個鄉。

自然地理

云霄縣三面環山,全縣最高峰烏山西山源海拔1117米。中部和東部沿海有沖積平原、臺地。島嶼3個。主要河流漳江,干流66.2千米(境內58.2千米),流域1035平方千米(境內855.2平方千米),主要人工湖有峰頭水庫等。年平均氣溫21.3℃;1月平均氣溫13.4℃,7月平均氣溫28.2℃;極端最高氣溫38.1℃,極端最低氣溫-0.2℃;≥10℃積溫7548.8℃。年降水量1730.6毫米,無霜期347天。

境內耕地1.23萬公頃,有林地5.83萬公頃,林木蓄積量42.4萬立方米,毛竹2.38萬根,森林覆蓋率40.1%。漳江入海處有紅樹林自然保護區。水力資源理論蘊藏量3.85萬千瓦,礦藏有花崗巖、水晶、高嶺土、鹽。海岸線47千米。

云霄為省荔枝、枇杷(早熟)、鳳梨、香蕉、甘蔗、烏龍茶、橡膠、熱帶名貴藥材和香料作物生產基地之一。農副產品有稻米、咖啡、油棕、蘆筍,常山白胡椒、湖丘荔枝、西林龍眼、霞河金棗和蜜柚為名產,禽畜良種頂溪云良鴨、龍透豬,大黃魚、鯧、鰻、墨魚、石斑魚,江蘺、竹塔泥蚶,長竹蟶,巴菲蛤、褶牡蠣,列嶼對蝦,船場、浯田海鱘為特產。工業有制糖、卷煙、電力、食品、制鹽。漳詔高速公路境內24.8千米,以國道324線,省道210、211線為主干的公路通車400.7千米。內河通航30千米,沿海輪船直達廈門、東山、汕頭、香港。

四季特征

全縣屬南亞熱帶海洋性季風氣候。四季劃分以縣城為準。

春季 3~5月,各月氣溫在16.3~23.9℃之間。天氣多變,晴雨無常,一遇冷空氣影響即降雨,俗有“春寒雨落”之說。因整個季節多雨,亦稱春水梅雨。

夏季 6~9月,氣溫在26.5~28.2℃之間,以7月份為最高。整個季節白天至上半夜炎熱,凌晨至清早有微弱西北風,涼爽宜人。由于悶熱,經常在午后發生雷陣雨,并時有臺風暴雨襲擊。

秋季 10~11月,氣溫在23.2~19.5℃之間。初秋白天仍時有雷陣雨天氣出現,晚秋則天高氣爽氣候宜人。

冬季 12月至次年2月,氣溫在15.4~13.4℃之間,以1月份為最低。整個季節干燥少雨,但遇有南風出現時便會降雨,俗有“十二月南風現報(馬上降雨)”之說。

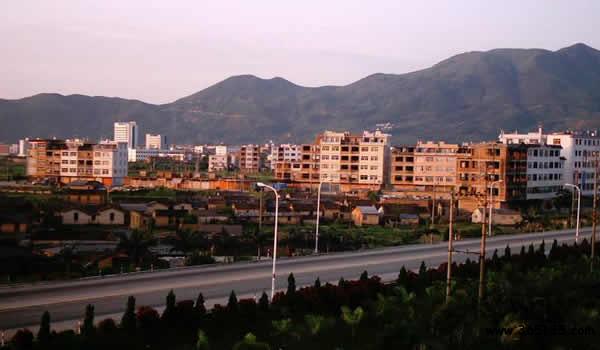

云霄縣城

經濟發展

云霄和平解放后,中共云霄縣委和縣人民政府領導全縣人民建立人民政權,恢復國民經濟,進行社會主義革命和建設。1966年秋至1976年秋,經歷10年的“文化大革命”動亂。中共十一屆三中全會后,全縣政治、經濟、文化等方面起了很大變化,1996年,全縣實現國內生產總值23.79億元(當年價,以下同),農業總產值9.95億元,工業總產值34.27億元,鄉鎮企業總產值40.5億元,全社會固定資產投資額4.42億元,預算內財政收入1.56億元,實際利用外資3012萬美元,社會商品零售總額5.88億元,農民人均純收入2628元,商品零售價格總指數為105.6,人口自然增長率6.3‰,糧食總產13.15萬噸。由于各項事業的發展,1996年云霄被福建省委、省政府評為“96年福建經濟發展十佳縣”,還獲“全國技術監督工作先進集體”、“全國農村能源綜合建設先進縣”、“全國全民健身活動先進單位”、“全國平原綠化先進單位”、“福建96年糧食生產先進單位”稱號。

“九五”期間,國內生產總值年均增長17.1%,達28.81億元,三次產業構成由27.3:46.6:26.1調整為22.3:46.0:31.7,預算內財政總收入年均增長11.4%,達到2.408億元。農民人均純收入由2060元提高到3499元,年均遞增11%,城鄉居民人均儲蓄由1262元增加到2877元,居民消費水平(扣除物價因素)由人均1724元提高到2800元。2000年,全縣國內生產總值32.54億元,比上年增長6.8%,人均GDP7998元;工業總產值39.18億元,比增13.5%;農林牧漁業總產值15.35億元,比增6.8%;全社會固定資產投資7.0億元,增長12%;財政收入2.408億元,增長3.1%;三次產業比例為28.5:33.2:38.3。

科技創先工作進入“全國科技工作先進縣”行列。計生率提高6.8個百分點。“一控雙達標”和環保責任制如期完成,各項指標居全市前列。藥品實行集中招標采購。全縣9個鄉鎮宣傳文化中心全部建成啟用。《云霄縣志》編纂出版。第五次全國人口普查登記工作全面完成。

農業發展

云霄歷史上以農業為主,在漳南居舉足輕重的重要地位。主產大米、大麥、小麥、甘薯、甘蔗、花生、大豆、蔬菜、水果及飼養雞、鴨、豬、牛等,沿海兼有海洋捕撈和蚶、蟶、牡蠣等養殖。1949年糧食總量4.38萬噸,平均畝產131公斤。新中國成立后,經過土地改革,組織互助合作,解放生產力,農作物產量穩定上升。1957年,糧食總產6.45萬噸,平均畝產量166公斤。50年代中期,大興農田基本建設,改革農具,推廣良種,農業生產不斷發展。但由于刮“共產風”、浮夸風和瞎指揮,以及“一平二調”等,違背按勞取酬原則和自然規律,加上風、洪自然災害,造成3年減產減收。1962年,貫徹國民經濟“調整、鞏固、充實、提高”方針,執行《農村人民公社工作條例(修正草案)》之后,調動了廣大農民生產積極性,全縣大力開展農田基本建設,植樹造林,改革耕作制度,農業生產逐步得到恢復。“文化大革命”期間,生產秩序受破壞,農村經營管理混亂,由于片面強調“以糧為綱”,限制多種經營,以致農業經濟停滯不前。1978年12月中共十一屆三中全會后,實行家庭聯產承包經營責任制,變指令性計劃為指導性計劃,促進了農業生產的快速發展,1982年全縣糧食總產達17.5萬多噸,平均畝產336.2公斤;種植烤煙5.76萬畝,總產6.79萬噸,成為福建省最大烤煙基地之一。此后,因地制宜調整農業內部結構,提倡科技興農,發展商品性農業和創匯農業。重點抓糧食、茶果和“菜籃子”工程及泥蚶、對蝦、鰻魚、青蟹、花鯛魚等高優示范養殖等。1989年全縣有果園99685畝,水果總產1.63萬噸;水產養殖面積10.95萬畝,總產1.03萬噸。對蝦、蟹、鰻魚等多種水產珍品運銷國際市場。90年代,引進稻麥良種(尤其水稻雜優組合),逐步由粗放經營型向高產、優質、高優的集約型轉變。同時大抓山地、淺海灘涂和大田“三大開發”,農業產業化、基地化、高優化、商品化逐步形成規模,基本形成糧食、蔬菜、水果、水產、甘蔗、食用菌、禽畜七大生產基地。至1996年,糧食總產量13.15萬噸,比1995年增長3.5%,獲’96福建省糧食生產先進單位;水果面積152519畝,總產9.19萬噸;水產品生產總量4.51萬噸,總產值21317萬元,比1990年增長2.12倍,年創匯720多萬美元;農業總產值9.95億元。

云霄多山,地處南亞熱帶,森林資源豐富,林木種類繁多,主要有格木、杉、樟、榕、桉、紅樹林、竹等585種。民國以前,縣內林業生產多靠自然繁殖,人工育林較少。民國36年全縣有林果地62萬畝,至1949年只存大洞、梁山、大帽山等地部分原始森林,森林覆蓋率40.25%。1950年后,縣政府不斷組織民眾植樹造林、封山育林、防火護林,林業得到較快發展。至1957年完成造林132萬畝。1958年因毀林“大煉鋼鐵”運動及“文化大革命”期間毀林開荒種糧,林業資源均遭到嚴重破壞。1981年,全面實行山林定權發證后,出現集體和個體上山造林植樹新局面。至1996年,全縣有森林面積93.03萬畝,森林覆蓋率60.72%,林地綠化率為85.14%,并形成用材林基地、經濟林基地、薪炭林基地和沿海防護林帶。其中,竹塔1995畝紅樹林被列為自然保護區,形成一道優美的自然生態環境風景線。城鎮園林和道路兩邊造林綠化與城鎮建設并駕齊驅。1992~1996年,全縣先后投入600多萬元用于城鎮綠化事業,園林綠化面積從67.2公頃增到112.9公頃,增長40.4%;城區公共綠地面積從3.2公頃增加到20.2公頃,增長6.3倍;城鎮道路綠化帶總長15.4公里,道路綠化程度100%。

云霄歷來多干旱、洪澇、臺風、海潮等災害。唐陳元光始在云霄境內興修壩、渠等水利設施,至民國間,主要有8陂17埭,灌溉面積近4萬畝,保灌面積上萬畝。20世紀50年代初,整修原有陂圳、堤防。1955年后建設水庫、滾水壩、水閘、引水渠等小、中、大型水利設施,并提高江海堤防潮防洪標準。1958年,開始水力發電建設。1981年后發展電力排灌、管道節水工程和江海堤標準化建設,至1996年全縣共建成蓄水工程1537處,庫容量2.668億立方米,引水工程、提水灌溉工程等2246處,有效灌溉面積14.82萬畝,占耕地總面積80.7%。同時,突出抓好江海堤防,加寬加高加固,并用規格石條和水泥漿砌江海堤防67.61公里,其中,達標海堤58.81公里,江堤8.8公里,基本免除潮洪為患。

工業發展

民國及以前,縣內工業均為個體、私營,主要有農副產品加工、磚瓦殼灰生產、農漁家具制作、鐵器鑄造、陶瓷器燒制、印刷、卷煙、造船等,還有竹木器手工業。民國36年,有印刷、卷煙、鑄造等小企業21家,榨糖作坊126家,榨油作坊40家,還有家庭手工業近200戶。1950年后,公有制工業有所發展,1956年完成對個體私營工業、手工業社會主義改造,至1957年全縣有全民、集體所有制及公私合營工業企業19家。1958年“大躍進”中,發動全民“大煉鋼鐵”,并盲目興辦工業企業,造成嚴重損失。1962年貫徹“調整、鞏固、充實、提高”的方針,部分企業關、停、并、轉。至1966年,全縣有國營工業企業17家,集體工業企業28家。“文化大革命”初期,社會動蕩,工業生產受到嚴重影響,產量大幅度下降。70年代逐漸恢復發展,至1976年,有國營工業企業29家,集體企業43家。1978年后,個體和私營工業逐步興辦。1985年起,推行廠長(經理)負責制,實行內聯外引,進行技術改造,1988年執行國務院《全民所有制工業企業承包責任制暫行條例》和《全民所有制小型工業企業租賃經營暫行條例》,國營工業企業實行多種形式經濟責任制。1992年,隨著國務院《全民所有制工業企業轉換經營機制條例》的頒布實施,國營工業成為依法自主經營、自負盈虧、自我發展、自我約束的商品生產和經營單位。1995年3月,縣圍繞“抓大放小”,加快國營企業轉換經營機制步伐,對長期虧損、還貸無力、扭虧無望的國營工業企業實行停辦、兼并、拍賣、破產;積極引導國營工業企業面向市場,發展高科技、高稅利項目;實施嫁接外資,發展橫向聯合和推行股份制、國有民營等。至1996年,全縣有工業企業3522家,其中國營工業企業43家,全縣工業總產值276417.2萬元(按1990年不變價)。形成卷煙、制糖、糧油、電力、罐頭、糖果蜜餞、彩印包裝、電子、建筑建材、機械等門類齊全的工業體系。甲級黃蘭牌、乙級云鳳牌香煙、手壓泵、制糖震篩、馬賽克、紅茶、水仙牌魚露、水仙花牌蘆筍罐頭、“粒粒菠蘿汁”、“皮包計算器”等,先后獲得省優、部優或國際優質產品稱號。

云霄縣節能光電科技產業園區規劃總用地面積為228公頃,先后被確認為省級在建重點項目、全省循環經濟示范園區之一、福建省八大光電產業園區之一、福建省生產力促進中心科技創新平臺。現已有信實、奕全、大晶、東林、夏星、云星、奧龍吉、富民、仕邦、泰明、金斯達等36家節能光電企業落戶園區內投建、投產。主要生產項目有節能燈管、線路板、電解電容、鎮流器、整燈裝配及LED封裝及LED應用產品設計、研發、制造等,初步形成以福建信實、漳州東林兩家節能燈生產企業和恒禧(福建)實業、福建鑫光源兩家LED生產企業為龍頭,以發展節能燈配套及整燈裝配、LED封裝及應用產業等高新科技產業為主導的上下游產業集聚、相關產業配套的節能光電科技產業園。形成燈管廠、電子元器廠、整燈廠到LED封裝及LED應用產品廠等初步的節能光電上下游產業鏈。36家節能光電企業,總投資15.76億元,注冊資本7.27億元。在建企業21家,投產企業15家,2008年產值3.64億元。其中:生產燈管企業3家,產值1.041億元;生產電感、電子、電容企業6家,產值1.36億元;生產燈頭注塑企業1家,產值1768萬元;生產整燈企業4家,產值1.007億元;生產線路板1家,產值5002萬元。產品主要銷往廈漳泉金三角地區及出口日本、菲律賓、馬來西亞、伊朗等國家。

商業外貿

云霄素有“閩南商埠”之稱。宋代,境內紡綿、陶瓷制造業已很發達。明代,南北舟車輻輳,將農副特產品運銷各地,又從外埠采回各種商品批銷至鄰縣,商貿繁榮。清嘉慶年間(1796~1820年),城關已形成以商業行業命名的街道20多條,如魚行街、賣碗街、米市街、屐仔街等,城鄉有圩場14個,是境內和詔安、漳浦、平和、東山等縣農產品的集散地。城關米谷業、南北貨、布業、竹林業、海產品等行業均甚興盛。民國36年,城關商號登記辦證360戶。1949年后,外海航運停頓,但龍汾干線公路開通,商業繼續發展。1956年商業社會主義改造后,國營商業、集體商業占領市場。“文化大革命”中,由于“左”的思想影響,縣內農副(商)工業產品一律由國家統一定價,按計劃進行收購、銷售(分配),嚴禁自由貿易,將個體商業(小商小販)當作“資本主義尾巴”切除,購銷渠道單一,商品流通阻滯,市場貿易蕭條。1979年實行改革開放后,縣委、縣政府解放思想,發揮本縣地理條件和云霄人善于經營的優勢,制訂《個私經濟發展規劃》,出臺《關于進一步扶持個私經濟發展的若干規定》,鼓勵群眾經商辦企業,參與市場大流通,使集體、個體商業迅速發展,城關形成一條條商品街,商業、飲食業、服務業網點遍布城鄉各地,同時建立以水果、水產、蔬菜、禽畜產品等專業農貿市場,水果、水產、蔬菜運銷至上海、廣州、深圳等地。至1996年,全縣取得批發貿易機構的法人單位118個、網點634個、人員3527人;零售貿易機構的法人單位48個、網點4023個、人員12126人;餐飲貿易機構的法人單位13個、網點478個、人員1832人。

對外貿易方面,自唐以來,歷代曾與日本、東南亞各國通商。出口中藥材、畜產品、水產品、農產品,進口布匹、化肥、日用工業品。1957年,出口產品外貿出口值37187元,1965年出口值117.25萬元。“文化大革命”期間,外貿機構撤銷,1970年出口值下降為39.36萬元。1971年10月恢復外貿機構,出口值較快增長,1976年為219.52萬元。1981年后,以果蔬、水產品等食品罐頭為主,出口品種30多種,銷售日、美、西德、加拿大、東南亞和部分非洲國家,以及港、澳、臺地區。1988年1月國務院批準云霄為沿海開放縣,外經貿飛速發展,當年出口值7783.03萬元。90年代,建立水產、水果、茶葉等生產基地,出口糧油食品、土特產品、工藝品、礦產品等共99種。1996年出口商品收購總值1296萬元。

對臺貿易方面,起于唐代,盛于清代,時有川走臺灣的商船十數艘,1949年10月停航。1988年10月,省政府辦公廳行文批準在云霄縣礁美港設立云霄縣礁美臺灣漁船停泊點,對臺小額貿易恢復。1989年6月,成立云霄礁美臺胞接待站,接待前來探親、旅游、避風求助以及進行小額貿易的臺灣漁民。1990年4月至1996年上半年,共接待臺輪910船次,3396人次,小額貿易1295萬美元。開漳圣王文化 1300多年來,“開漳圣王”陳元光的豐功偉績廣為民眾所傳頌,遠播海內外,開漳精神和“開漳圣王”文化影響深遠,僅臺灣祭祀陳元光的廟宇就有300多座,“開漳圣王”文化已成為祖根文化,成為臺灣民間四大信仰之一,每年從海內外各地前來云霄尋根祭祖、拜謁先賢的信徒絡繹不絕。“開漳圣王”文化屬于地域性、族群性文化,是閩南文化的根基和核心,是中華文化重要的組成部分,是維系海內外同胞親情鄉誼的重要精神紐帶。云霄縣每年一屆的“開漳圣王”文化節已成為閩南人民以及5000多萬開漳后裔共同的文化經貿盛會和加強海峽兩岸文化交流合作的重要載體。

招商引資,堅持突出大項目、突出三大產業抓招商,全縣共引進投資500萬元以上的工業項目52個,其中:內資項目47個,投資13.11億元,注冊資本6.9億元;外資項目5個,投資4852萬美元,注冊資本1647萬美元,驗資到資3007萬美元,增長15.3%。引導民間資本發展工業經濟,全縣共引導民間資金對接節能光電項目27個、機械制造項目12個、通用廠房等其他項目20多個,民間資金投資累計達到12億元。

靈鷲寺

交通電訊

云霄是閩粵交通要沖,漳南營運中心。漢時,閩粵驛道從境內通過。歷史上對外交通主要是航運,始于唐,盛于明、清,時有南、北、東航線通達廣州、上海、天津、香港、臺灣、日本和東南亞等埠。漳江內河運輸,自古以來與平和水陸聯運,是山、海貨的重要轉運通道。陸運以人力為主。清嘉慶間(1796~1820年),云霄驛設擔夫50名,為官府挑運貨物,北達漳州,南抵潮汕,東至東山,西至平和。清末民國初期,全縣從事長途挑運百多人。抗日戰爭期間,鹽運緊張,挑夫增至每日數百人。民國期間漸有馬車、牛車運輸。民國18~23年,先后開通龍(漳州)詔(詔安)簡易公路和云(云霄)浦(漳浦)、云(云霄)詔(詔安)路段,始通汽車。新中國成立后,交通運輸事業得到較快發展,自1951年開通龍汾干線公路(即今國道324線)后,陸續建成省道漳云線、雙碼線,縣道云平線,以及百多條鄉村公路。至1996年,外航有鐵殼貨輪4艘,通航汕頭、廣州、香港,載重1180噸。全縣共建成國道、省道、縣道專用公路5條(段),長達99.89公里,鄉村公路109條共長495.10公里,總計114條(段),總長594.99公里。行政村通車率達98.9%,與鄰縣均有直達公路,是沿海城市和通往廣州、深圳、香港的重要通道。至1996年,全縣擁有營運載貨汽車120輛,載重595噸;營運載客汽車115輛,1955座位;農用運輸車587輛;手扶拖拉機724輛,載重計367噸。

云霄于唐代設驛,宋代設鋪,傳遞官府文書。清增設塘,傳遞軍事情報。清光緒十八年(1892年)開設電報支店,光緒三十年設郵政代辦所,兩年后改為郵政局,民國期間農村設郵政代辦所和信柜。新中國成立后,縣成立郵電局,鄉、鎮、農場按行政區劃設代辦所,后發展為郵電支局。至1996年,全縣鄉(鎮)場郵電支局9個。80年以來,郵電事業發展迅速,從開通半自動電話到自動電話、程控電話、數字移動電話和數據通信。至1996年,郵路增至30多條(段),全程500多公里。程控電話擴容至20480門,市內電話用戶14841戶(含莆美鎮2153戶),農村電話用戶2976戶,數字移動電話用戶879戶,數據通信用戶31戶。電話通達150多個國家和地區。縣外郵件用郵車自運,縣內投遞路線自行車班448公里,步班115公里,通郵到各村民小組。

名優產品

一、甜金棗 冰金棗 云霄傳統產品,以純黃果粒為原料,先用清水加少量食鹽煮泡,至皮層柔軟。撈出曬干后,放到香料加白糖溶液中浸泡數天,再取出曬干為冰金棗。蜜金棗則須以利刃劃破果皮至腹,用殼灰水或鹽水腌制5~7天,取出去核,以清水洗凈咸酸雜質,再加白糖制成蜜果,外添熟糖溶液,以色澤透明鮮紅、味無辛酸苦澀為佳。甜(冰)金棗為逢年過節或喜慶招待、饋贈親朋戚友佳品,互祝“吃金棗、年年好”。產品銷售國內各地。回國探親的華僑、僑眷,也常攜帶出國。金棗產地的下河村,有金棗系列產品的傳統制作技術。民國35年,湯恒心藥房炮制金棗錠,獲省國貨展覽會二等獎。1986年,后湯村蜜餞廠寶山牌冰金棗,被評為省優質產品。1996年,全縣甜(冰)金棗產量約90噸。

二、一級白砂糖 云霄糖廠產品,采用亞硫酸法制造,1965年2月開始生產。產品具顏色潔白如晶、顆粒結構均勻整齊,干燥松散,無污點雜質,氣味清香甜美、無異味等特點。經國家輕工業部甘蔗糖業質量檢驗中心抽樣檢驗,符合部頒一級白砂糖質量標準。1986年產量最高,為13024.48噸,1996年3129噸。

三、雙人腳踏脫谷機 云霄機修農具廠(今農械廠)產品。1958年首制,具有脫粒塊、工效高、操作簡單、維修方便等優點。同年12月,參加省農業展覽會獲一等獎。產品售往東山、漳浦、詔安等鄰縣。1966年產量多達1123臺。1972年后改腳踏為電動,雙人腳踏脫谷機產量逐步減少。

|