|

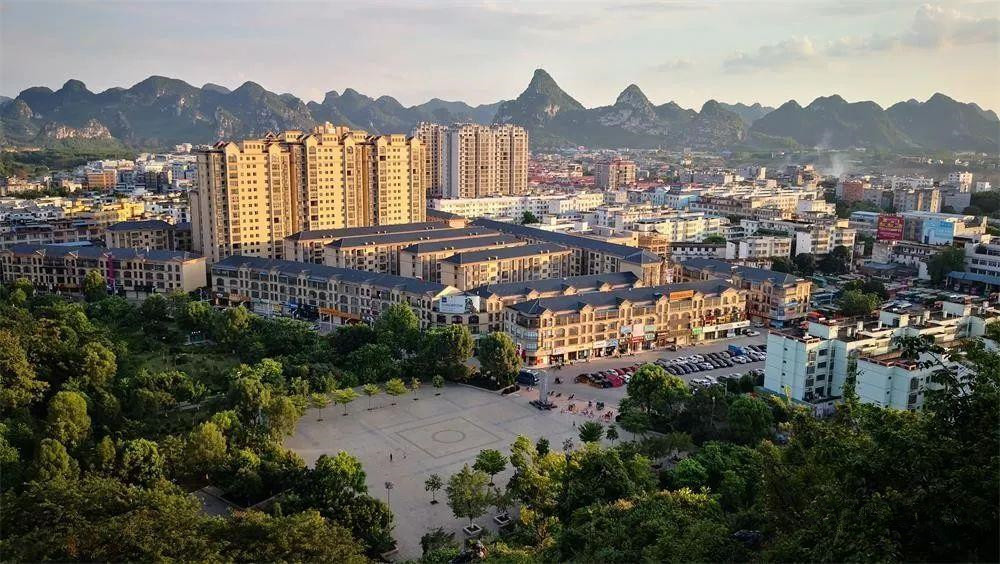

武宣縣,又稱“仙城”,隸屬于廣西壯族自治區來賓市,是來賓副中心城市,位于自治區中部,來賓市東南部,地處北緯23°19'-23°56',東經109°27'-109°46'。東北面與金秀瑤族自治縣為界,東南面與桂平市、貴港市毗鄰,西面與來賓市興賓區接壤,北面與象州縣交界。武宣縣城是廣西新型城鎮化重點任務分工方案加快發展中小城市名單中的25個重點縣城(縣級市)之一,廣西區級縣城新型城鎮化建設示范名單中的12個重點縣城(縣級市)之一。武宣縣常住人口為34.05萬人。武宣轄區總面積1739.45平方千米,下轄9鎮1鄉,142個村民委、10個社區,轄區總面積1739平方千米,全縣種植農作物116.89萬畝。

武宣旅游資源豐富,自古有“中留山水甲南天”的美譽,現有國家AAAA級景區4個;全國特色景觀旅游名村一下蓮塘景區、桂中地區成立最早的第一黨支部-東鄉紅色旅游區、廣西唯一的天池一八仙天池景區;廣西壯族自治區級風景名勝區、生態旅游示范區-百崖大峽谷;國家AAA級旅游景區1個:始建于明宣德六年(1431年)廣西現存建筑規模最大的孔廟-武宣文廟;國家重點文物保護單位2個:劉氏莊園、郭氏莊園,此外還有廣西最長的峽谷一大藤峽。旅游商品獨具特色,非遺文化物產豐富。有因圖案似中國山水墨畫而享譽國內外的嶺南一絕的國畫石,還有受游客喜愛的魚圓和米餅,更有列入廣西壯族自治區非物質文化遺產名錄的紅糟酸。縣內旅游氛圍濃厚,每年定期舉辦金葵花旅游節、壯族“三月三”文化節,農民豐收柚子節、“紅糟酸”特色美食大賽、荷花文化旅游節等大型文旅節慶活動,旅游人數和旅游消費逐年增加。依托大藤峽水利樞紐工程建設,武宣縣城周邊形成了近萬畝的水域湖泊——七星湖,呈現出“城在水中,景在城中”的美麗畫面。現已成為新華網,人民網、中央電視臺等主流媒體聚焦的重點區域,更是新興時代下的眾多游客、網紅們的旅游打卡圣地。

【行政區劃】

武宣縣轄9個鎮、1個鄉:

鎮:武宣鎮、桐嶺鎮、通挽鎮、東鄉鎮、三里鎮、二塘鎮、黃茆鎮、祿新鎮、思靈鎮

鄉:金雞鄉

【建置沿革】

秦以前,武宣屬百越地。

秦始皇三十三年(公元前214年),在嶺南置桂林、象、南海三郡,今武宣屬桂林郡,郡治布山(今貴港境)。今武宣縣為中溜縣,縣治在今桐嶺鎮一帶。

西漢元鼎六年(前111年),今武宣境內設置中留縣,隸屬交趾刺史部郁林郡。

東漢中留縣改稱中溜縣,隸屬交州郁林郡。

三國屬吳,鳳凰三年(公元274年)分郁林郡地,增置桂林、始安、臨賀三郡,隸廣州,今武宣縣地屬中留縣,隸屬桂林郡(郡治武安,今象州縣境)。

晉太康元年(即吳天紀四年、公元280年),吳孫皓降于晉。廣州歸西晉一統。西晉時廢中溜縣,今武宣縣地屬桂林縣(縣治今金秀縣大樟鄉),東晉以原中溜縣地復置并更名中胄縣,改隸廣州郁林郡(郡治今貴港市),轄及今武宣縣等地。

南北朝時,宋復置中溜縣,屬桂林郡,郡治武安改武熙(今象州),后遷郡治中溜;齊置中溜縣,屬桂林郡,遷郡治武熙;梁時中溜縣改稱中胄縣,屬桂林郡(郡治遷回中溜改為中胄);陳置中胄縣,屬桂林郡(郡治中胄縣)。宋、梁、陳郡治均在今武宣縣境。

隋文帝開皇十年(590年)增置桂林縣(漢舊縣縣治在今金秀大樟鄉,隋朝另置縣治在今象州縣妙皇鄉,妙皇鄉在解放前屬今武宣縣),開皇十一年武宣縣地并入桂林縣,屬始安郡。

唐武德四年(621年)分桂林縣地,增設武仙縣,縣治陰江(今三里鎮舊縣村)。開元二十一年(733年)武仙縣屬嶺南道,咸通三年(862年)屬嶺南西道邕管象州。

五代十國稱武仙縣,先屬楚國,后周太祖廣順元年(951年)改屬南漢,行政行域沿唐制不變。

宋朝稱武仙縣,至道三年(997年)屬廣西路象州、州治陽壽(今象州縣境)。

元朝稱武仙縣,先屬湖廣行中書省,元末至正二十三年(1363年)屬廣西行中書省柳州路象州,州治陽壽。

明朝稱武仙縣,洪武九年(1376年)屬廣西承宣布政使司右江道柳州府象州(府治今柳州市,州治今象州縣境,縣治今三里鎮舊縣村)。宣德六年(1431年)三月,武仙縣改稱武宣縣,縣治移高立(今武宣鎮),隸屬因之。

清朝稱武宣縣,順治、康熙時屬柳州府,雍正三年(1725年)改屬賓州直隸州,雍正八年改屬右江道潯州府(府治今桂平市區),編戶六里(即在廂里、東鄉里、武賴里、古豪里、西鄉里、北鄉里)。咸豐六年(1856年)大成國平靖王李文茂率軍攻武宣城,把武宣縣改稱文興縣。咸豐十一年失守,武宣縣仍復清制。清宣統三年(1911年),武宣縣屬潯州府。

中華民國元年(1912年)稱武宣縣,屬潯州府。2年撤銷府制;省下設道,由道領縣,武宣縣屬郁江道。3年郁江道易名為蒼梧道。19年屬蒼梧民團區(治梧州)。21年屬梧州民團區(治桂平)。23年屬梧州行政監督區(治桂平),25年改屬潯州行政監督區(治桂平),29年屬第五行政督察區(治桂平),31年改屬第三行政督察區(治梧州),37年改屬第二行政督察區(治柳州),38年改屬十三行政督察區(治桂平)。

1949年12月1日,武宣縣全境解放,12月24日武宣縣人民政府成立,政府駐武宣鎮,屬柳州專區。1952年9月1日武宣縣與象縣合并,稱石龍縣。政府駐石龍鎮,屬宜山專區,1958年改屬柳州專區。1962年3月29日撤銷石龍縣,復置武宣縣,政府駐武宣鎮,屬柳州地區(1970年為柳州專區)。

2002年9月29日,國務院批準撤銷柳州地區,設立地級來賓市,2002年12月28日,地級來賓市正式成立,武宣縣劃歸來賓市管轄。

【地理環境】

位置境域

武宣縣位于廣西中部,來賓市東南部,東北面與金秀縣為界,西南面與桂平市、貴港市毗鄰,西面與來賓市興賓區接壤,北面與象州縣交界,縣境面積1739.45平方公里,東西最大橫距50.2公里,南北最大縱距68.6公里。

地質地貌

縣境內地形大體是中部低平,地形開闊,東西兩側抬升隆起,東側山峰標高在海拔400米以上,西側山地標高在海拔200—400米之間,北低南高。從北到南地面標高一般在55—110米之間。地貌上,中部為巖溶緩坡低丘和洪積、沖積平原,間或土嶺石山交錯。向東走為巖溶壟崗過渡到低山、中山陡坡的砂巖、頁巖山區。向西走則為峰林石山洼地過渡為峰林石山槽地,系巖溶地貌類型。從全縣整體看,表現為三處長形盆地及兩片丘陵平原,即大琳盆地、東鄉至五福盆地、通挽至桐嶺盆地;從金雞圩沿武石公路到武宣至勒馬為一片沖積和丘陵平原,從古祿至甘棠為一片巖溶低丘平原。縣境內地面標高以黃海面為零點,最低是三里鎮黔江河內孤島泗孤洲海拔41.5米,最高是東鄉鎮東北面約20千米與桂平市交界的強盜沖頂無名山海拔1300.3米。

氣候

武宣縣地處低緯度,地處北回歸線上,北回歸線橫貫桐嶺鎮和思靈鎮,屬南亞熱帶季風氣候區。年平均日照時數為1849.9小時,年日照率為39%,年平均氣溫21.2℃,平均年降雨量1291.7毫米。光熱豐富,雨量充沛;冬溫較高,偶有霜雪。地資源、水資源較為豐富,十分有利于發展農業生產。

水文

武宣縣有大、中、小河流106條,河網密度為每平方千米0.3千米。全縣年總水量為12.70億立方米,其中地表水11.44億立方米,地下水1.26億立方米。

【社會事業】

教育

全縣有職業中學1所,招生840人,在校生2456人,畢業生926人;普通中學13所,招生7888人,在校生21955人,畢業生6914人,其中,高中階段招生數2727人,在校生7318人, 畢業生2236人。普通小學25所,招生6324人,在校生34456人,畢業生5275人。特殊學校1所,在校生82人,畢業生32人,招生2人。幼兒園163所,在園兒童數人19411人。

文化

全縣共有縣級以上公共圖書館1個,公共圖書館圖書藏量98.74千冊,博物館1個,鄉鎮文化站10個。年末廣播節目綜合人口覆蓋率為94.71%,電視節目綜合人口覆蓋率99.41%,行政村(社區)綜合性文化服務中心覆蓋率100%。

衛生

全縣共有醫療衛生機構250個(含村衛生室),其中醫院3個,鄉鎮衛生院12個,診所(衛生所、醫務室)90個,村衛生室142個,疾病預防控制中心1個,衛生監督所(中心)1個,婦幼保健院(所、站)1個。年末全縣衛生技術人員2552人,其中執業醫師和執業助理醫師574人,注冊護師、護士1114人。醫療衛生機構床位2539張,其中醫院1123張,鄉鎮衛生院1248張。

【交通運輸】

陸路方面:209國道(二級公路)南北貫穿全縣6個鄉鎮。323省道(梧州至遷江二級公路)東西橫跨4個鄉鎮;2014年12月16日,桂來高速公路武宣至來賓段通車,成為來賓市第一個通高速的縣份,2015年4月20日,桂來高速武宣至桂平段通車,柳州至武宣高速公路于2015年10月通車,陸路交通越來越方便。縣城距首府南寧230千米、來賓市區70千米、柳州市90千米、柳州機場78千米、貴港市90千米、廣州市486千米。

水路方面:武宣境內黔江水道素有"黃金水道"之稱,全長119千米,是西南水運出海北線通道和中線通道的“咽喉”,是桂中地區水路物資集散地,現有貨運碼頭15家、27個泊位,二塘樟村碼頭、雙獅巨龍碼頭、港務碼頭有桂中“水運門戶”之稱。武宣水路到柳州、梧州、廣州水路里程分別是274、303、609千米,常年可通航1000—2000噸船舶,是2000噸級船舶通航時間最長河段的上游結點位置。大藤峽水利樞紐工程建成后,常年可通航2000—3000噸以上船舶。

【風景名勝】

百崖大峽谷

武宣“百崖大峽谷”又稱“百崖槽”,是1988年9月14日廣西壯族自治區人民政府公布的第一批22處自治區級風景名勝之一。香港大公報曾載文稱之為“世界罕見的峽谷風光”。百崖大峽谷位于東鄉鎮高達村,距縣城約38千米,屬典型的丹霞地貌,域內頂峰海拔1300米,總面積13.66平方千米,主峽谷長10千米,有三十七道彎,十多處瀑布,七處深潭。峽谷內有數以百計側槽,峰巒險峻,氣候宜人。年平均氣溫16-24℃,空氣中負氧離子含量高達10萬個/cm³,是天然的大氧吧。景區開發約2.5千米,主要有“壯王山”“鴛鴦瀑”“西王瀑”“天王瀑”“仙女散花”等景點。

八仙天池

“八仙天池”(又稱:“八仙山”、“八仙寨”),是全國三個天池之一,1988年經自治人民政府批準,列為自治區級風景名勝開發保護區。距武宣鎮6千米的大山峽村八仙山。山體呈圓形,面積2平方千米,山體313米高程,四周環列八座山峰,在高出地面127米的山腰中有一池天然碧水,似“八仙托玉盤”,故稱:“八仙天池”。天池長約150米,寬100米,水深10米。又名:“八仙潭、龍潭、仙湖、神秘湖”。八仙山四周空蕩,雨不盈,旱不闊,水清無塵,味甘可飲。

武宣文廟

武宣文廟是自治區級重點文物保護單位,始建于明宣德六年(1431)年,占地5000多平方米,是廣西最大、保存較好的文廟之一。武宣文廟占地面積4760平方米,是廣西現存文廟最大的文廟,歷經明、清、民國各代相繼修葺,形成了建筑布局有照壁、東西廂房、禮門、義路、欞星門、狀元橋、泮池、大成門、名宦祠、鄉賢祠、東西廡、露臺、大成殿、崇圣祠、尊經閣、明倫堂等組成一座宮殿式歇山穿斗式磚木結構的古建筑群體。

大藤峽

大藤峽在武宣黔江到桂平碧灘一帶全長90多千米,素有“小三峽”之稱;大藤峽系珠江流域西江水系黔江下游的一段峽谷,是廣西最大、最長、最著名的河道峽谷,具有山雄、峰秀、水急、灘險、景美的景觀特色。大藤峽的入口位于武宣東南隅勒馬村附近的勒馬灘,出口位于桂平西北隅的弩灘,全長41千米。傳說原有大藤橫跨江面,晝沉夜浮,可以渡人過江,故名大藤峽。峽谷系大瑤山脈與蓮花山脈所夾黔江水道而成。明代著名地理學家、旅行家徐霞客于崇禎十年(1637年1月)曾放舟大藤峽,他在游記中寫道:橫石磯(即紅石灘)“有石自江右山麓橫突江中,急流倒涌,遂極滿澒洞之勢”,“兩岸山勢高聳,獨冠諸峰,時有山峰懸峙”,記述了大藤峽雄偉壯觀之景象。

五馬攔江

五馬攔江,位于武宣縣城南郊,黔江南岸有5座弧列的山巒,活似5匹駿馬,將黔江截攔,強令黔江水繞東流,氣壯山河,江山輝映,景色迷人。在5匹駿馬之間,聳立一座竹筍狀的文筆峰,面對江中200余米長的橢圓形沙洲,俗稱:“古磧灘”,是武宣縣老八景之一—《古磧鐘聲》。昔日江水擊洲,聲如鐘鳴。

犀牛巖

武宣縣城西15千米祿新古杭村的犀牛巖,溶洞下深10多米,長10多千米,寬處可容萬人,窄處僅能側身而過;洞中有洞,洞上有洞,洞下有洞,洞洞相連;洞內乳石奇形怪狀,千姿百態的景觀,讓眾多游客目瞪口呆,國家巖溶研究所副所長房昌齡感嘆地說:“犀牛巖集千家洞之美,萬家巖之奇,可謂中國第一洞了”。

雙髻山

雙髻山,是揚名全國的名山,位于東鄉鎮東北隅,距縣城28千米,山體長1千米多,寬約1千米。有一條“天險古道—東鄉界”,這條崎嶇的人行山古道,翻越海拔1004.1米高程的“雙髻山”,自西界腳東鄉屯應村起至東界的桂平花雷村止(1952年4月前屬東鄉管轄),全長30華里,上山15華里,下山15華里,山勢險要,雄偉壯觀,雙峰聳立,云霧繚繞,在鷂婆石處山谷狹窄,有一千米路段,寬約一米,兩則壁陡,徑曲如棧道,有“一夫當關,萬夫莫敵”之天險。

武宣靈湖

武宣靈湖為武宣舊八景之一“靈湖松籟”所在地,位于三里鎮靈湖村前,距縣城約8千米,距武宣至平南二級公路約300米。靈湖水面積20畝。昔日湖東北有靈臺寺,相傳佛像自他處飛來;下流有水月庵。湖岸古松三株,蓋數百年物。這是不可多得的旅游風光。靈湖村地靈人杰,清朝有進士張夢驥、舉人張任宏等大批文人,張家祠堂內尚保存張夢驥考取進士的牌匾。

【民俗風情】

壯族師公戲

壯族師公戲,是由師公跳神發展而成,武宣壯人稱之為“唱師”“跳麼”“唱詩”“跳神”等稱謂,1987年后正式稱為“壯師劇”,并列為壯族七大劇種中的第二大劇種。

武宣縣原有15個傳統師公班(通挽4個,東鄉3個,祿新3個,桐嶺2個,二塘2個,三里1個),壯族巫覡歌舞于明代受梅山道教的影響,到了1872至1874年間在貴縣鶴山村一帶形成了早期的師公戲,流傳至武宣發展壯大后最為盛行,可算是完整的壯師劇了。2002年8月廣西壯族自治區文化廳授予武宣縣通挽鎮為“廣西民間藝術之鄉(壯師劇)稱號”。

翡翠舞

翡翠舞是武宣壯族人民模擬禽類動物而獨創的全國唯一的一種娛樂性舞蹈。表演者套上用竹片和綠色毛線結成的美麗的翡翠鳥模型,在鑼鼓及音樂的伴奏下翩翩起舞,顯得生動活潑,形象逼真,為武宣壯族人民獨有的傳統舞鳥節目。該舞逢年過節或喜慶之日舉行,有一對出場的,也有群體出場起舞的。起舞時舞姿及形態優美純樸,可抒發內心情感,又富于娛樂情趣,給觀眾帶來心曠神怡的美好聯想。舞蹈動作的主要內容有覓食(追魚、啄魚、喝水)、洗澡、盤睡、交情、惺忪.起飛等,體現了翡翠鳥性格溫順、勤勞善良、和諧相處的特征。該舞蹈反映了壯族先民對鳥的圖騰崇拜,借翡翠鳥的生活習性,表達了壯族人民向往自由,追求幸福生活的美好愿望。

【名優特產】

武宣金龍茶

金龍茶產于河馬鄉,因山而得名。由于該山高且霧多,雨量充沛,土壤肥力適中,故其茶品質優良。加之采用傳統制茶技術和現代制茶技術相結合,金龍茶成品外形若龍,湯色青綠,味道甘醇,遠銷港澳及新加坡等地。

牛心柿

牛心柿是武宣名優特色水果,該果與其它同類產品的最大區別是果呈四棱,果溝四條但不明顯,果似心臟形,果頂類凸似牛心,故此得名。該果耐貯運且個大勻稱,曾獲國際博覽會“金象獎”和2001年國際農牧業科技成果及產品推廣博覽會“優秀產品金獎”。牛心柿含有多種人體所需的重要元素,含碘較高,可治甲狀腺疾病,還有清熱、健脾、澀腸、止血、鎮咳的作用。全縣栽培面積0.23萬公頃,常年產量11萬噸,主要分布在二塘、三里、東鄉等鄉鎮。

紅糟酸

用煮好的米飯,拌入紅糟種使之發酵后制成干爽、松散、濃香、殷紅的新鮮紅糟。用它來腌制各種蔬菜瓜豆,色香味俱佳,特別是子姜、蕎頭、辣椒,腌制后滑嫩脆口,酸辣適度。也常用紅糟酸燜魚或炒豬大腸、豬肚,香味濃郁。

【榮譽稱號】

2019年9月20日,獲得全國綠化模范單位榮譽稱號。

2020年9月29日,被交通運輸部、財政部確定為“深化農村公路管理養護體制改革試點地區”。

2021年,入選國家農產品質量安全縣名單。9月8日,入選國家能源局綜合司整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點名單。

2021年11月,入選“四好農村路”全國示范縣公示名單。

2021年12月4日,擬入選2020年度廣西高質量發展進步縣名單。

2021年12月,入選擬推薦命名第五批廣西壯族自治區民族團結進步示范區示范單位公示名單。

|