|

孟村回族自治縣地處河北省東南部,東臨渤海,南接山東,北靠京津,是河北省六個少數民族自治縣之一。是國務院批準孟村回族自治縣地圖的對外開放縣和國家確定的民族貿易縣。孟村于1955年建縣,縣域總面積387平方公里,轄4鎮2鄉126個行政村,總人口18.9萬,其中回族4.7萬,占縣內總人口的24%,是我國北方回族居住較為集中的地方。

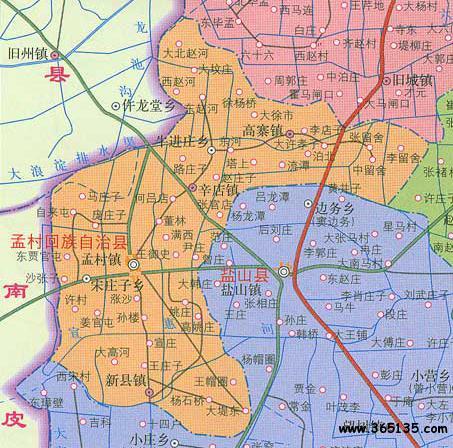

孟村回族自治縣行政區劃圖

行政區劃

孟村回族自治縣轄4個鎮、2個鄉:

鎮:孟村鎮、辛店鎮、高寨鎮、新縣鎮

鄉:牛進莊鄉、宋莊子鄉

歷史沿革

明初“靖難之役”后,境內土地荒蕪,人煙稀少。據《明史》載,燕王奪取皇位并遷都北京后,即多次強令山西及南部各地遷民河北諸郡。明永樂二年(公元1404年),孟氏應詔自山西洪洞縣遷此占產立莊,以姓氏命名孟村。隨之遷入的劉、張、王等回族大姓多為明初文臣武將后裔,山西、山東、安徽、南京等地民眾也遷徙而來。至清初,這一帶逐漸形成了我國北方回民較集中的回漢雜居地區之一。孟村鎮有清真寺6座,造型各異,古樸幽雅,既是穆斯林舉行宗教活動的場所,又成為外地客人觀光之地。長期以來,回漢人民和睦相處,共同創造了燦爛的民族文化。隋開皇十六年(公元596年),在縣內新縣鎮設浮水縣,明永樂二年(公元1404年),孟氏應詔遷此定居,以姓氏命名孟村。后又有回族陸續遷來,孟村一帶逐漸形成回族較集中的聚居區。

1955年成立孟村回族自治縣。1993年劃歸滄州市管轄。

歷史悠久

孟村回族自治縣建縣雖晚,但歷史悠久,文化底蘊深厚。自商代開始,這片土地上就有人類繁衍生息。這里有高姚莊商代遺址,有雄偉的“長城堤”———“齊堤”。東漢初年,漢武帝之孫劉隆在此設宛鄉城。這里曾經擁有“齊堤煙柳”的美景,曾經出現過繁華的城鎮,一度成為政治、經濟、文化交流中心。

社會經濟

綜合經濟實力增強。1998年,國民生產總值 5.8億元, 比1978年增長20.5倍,年平均增長16.6%,其中第一產業增加值0.93億元,第二產業增加 值3.61億元,第三產業增加值1.26億元,分別比1978年增長1.26倍、29.2倍和42.8倍;完成 地方固定資產投資1.71億元,比1978年增長16.1倍,年平均增長15.2%; 完成財政 收入3862萬元,其中地方財政收入2288萬元,分別比1978年增長 7.9倍和8倍,年平均 增長分別為11.5%和12%;城鄉居民儲蓄余額達到57971萬元,比1978年增長360.6倍,年平均 增長34.2%;農民人均純收入達到1970元,比1978年增長23.3倍,年平均增長17.3%。

彎頭管件業是孟村的特色支柱產業。1996年被國務院發展研究中心等單位評定命名為“中國彎頭管件之鄉”,生產的中低壓管件產量占全國的80%以上。建筑扣件業是孟村的又一特色產業。現有扣件生產企業89家,年產扣件1.8億套,占全國總產量的26%。牛羊養殖加工是孟村的第三大特色產業。縣委、縣政府確立了以牛羊業為富民強縣的重點產業來抓。全縣牛羊飼養量分別達到10萬頭、40萬只。小雜糧加工是孟村大力發展的新興產業。目前加工經營商戶180余家,年加工優質小米27萬噸,交易額1.5億元,產品銷往山東、北京、天津等地,并出口到日本、韓國、印尼、新加坡等國家。

農村經濟

農村經濟快速發展。 改革開放特別是近幾年來,自治縣在穩定家庭承包 責任制的基礎上,緊緊圍繞農業增產、農民增收、農村經濟增長三大目標,牢牢抓住改善農 業生產條件和推進農業產業化經營兩條主線,積極調整大農業產業結構,大力開展農田水利 基本建設,促進了農村經濟的全面發展,農業生產條件逐步改善。開挖和疏浚了孟東干溝、 孟西干溝、百里干溝、肖留干溝、孟李干溝、大浪淀排堿河、新宣惠河及其他配套溝渠44條 ,全長266公里,建成節制水閘6座、揚水站23處,地上總蓄水量達到3400萬立方米;全縣擁 有深淺機井近五千眼,地下輸水管道15萬米,地下水年開采量為1850萬立方米;發展噴灌農 田2萬畝,水澆地面積達到近20萬畝。該縣成為國家級抗旱服務組織示范縣,并榮獲1998年 度全省農田水利建設“海河杯”競賽二等獎。農業生產條件的改善,保障了糧食的連年增產 ,1998年全縣糧食總產量 8.42萬噸,比1978年增長1.6倍。 農業產業化進程 加快。按照“發揮優勢,突出重點,強化特色,培育新興產業”的指導思想,著力培育新的 產業鏈條,構筑新的產業格局,使良種肉牛和桑蠶兩大特色產業初步成型。組建了宏達清真 肉類有限公司,實施了技改擴建項目,引進日本、法國設備,宏達公司已成為可進行胴體牛 32個部位分割、年屠宰肉牛5000頭的龍頭企業,產品銷往全國十幾個大城市,達到了“建一 個龍頭,興一個產業,活一方經濟”的目的。1998年全縣牛存欄4 萬頭,出欄 4.5萬頭, 人均養殖量在河北省名列榜首。成立了桑蠶服務中心 ,購置了先進的烘干設備,全縣發展高標準桑園5000畝,我縣種桑養蠶被列為河北省重點發 展的產業化項目,并成為全省唯一的“桑蠶豐產示范基地縣”。果品生產聞名遐邇,全縣現 有果園面積 4?3萬畝,遍及各個鄉村,年產量達到3?5萬噸。這里生產的鴨梨、蘋果 、蜜桃等水果暢銷京、津、粵等十幾個省市,并遠銷到歐美、東南亞等二十多個國家和地區 。創匯農業發展勢頭強勁,與日本合作開發的二號大根、從臺灣引種的胡蘿卜均已形成一定 規模,產品全部外銷,為發展外向型農業打下了良好的基礎。

民營經濟

民營經濟是該縣經濟發展的主力軍。上繳稅金占全縣財政收入的50%以上。以民營經濟為主體的彎頭管件業、扣件業和牛羊業是該縣的特色支柱產業。管件業是立縣產業。培育出河北圣天集團、河北海浩集團、渤海無縫鋼管等一批龍頭和重點企業,創出“圣天”管件、“海浩”法蘭兩個河北省名牌產品。有26家企業通過國際質量體系認證。管件產品批量進入三峽水利樞紐等國家重點工程,并出口歐、美、中東等二十余個國家和地區,年產銷量50余萬噸。扣件業是我縣傳統優勢產業。幾年來,堅持“以質取勝”戰略,不斷加大產業規范力度,加快企業技術創新,有47家企業通過國家生產許可證驗收,培育出“M”牌、“圓菱”牌扣件等名優產品,產業整體水平有了質的提高。牛羊業是我縣的新興富民產業。幾年來,堅持走養殖、加工、銷售相互銜接的產業化經營之路,建成了宏達、伊興、津南、華升四個牛羊深加工企業,不斷完善合作經濟組織,輻射帶動全縣牛羊飼養量達到9.4萬頭、34.9萬只,培育出“猛牛”、“伊圣源”等知名品牌和宏達公司、華升公司兩個省農業產業化重點龍頭企業。以牛羊為主的畜牧業占農業總產值的比重達40%以上,成為促進農民增收的骨干產業。

縣屬企業

縣屬企業實力雄厚。 建縣初期,這里的工業基礎十分薄弱,只能生產鐵 锨、木犁、棉布等簡單的農業用具和生活用品,從業人員不足300人,年產值不到2萬元。 現已形成了以冶金鑄造、炊事機械、金屬焊網、地毯掛毯、建筑建材、針織 服裝、清真食品等為支柱產業的縣屬工業體系,培育和發展了一批市場需求量大、開發效益 高、具有地方特色的優勢產品。到1998年,全縣已有縣屬工業企業29家,職工五千多人,固 定資產原值兩億多元,產品達一百余種、上千個規格,其中部優、省優產品11種,出口創匯 產品四十余種,有15種產品獲省以上優秀新產品獎,10種產品填補國內空白。“鐵獅”牌饅 頭機被評為“河北省名牌產品”;M牌瑪鋼扣件是自行開發的部優產品,年銷售量達2500萬套;合金鑄件中的鎳鉻合金導衛板和無水冷金屬滑軌為高、精、尖產品,均獲省級以上科技 進步獎,高速線材導衛裝置為替代進口產品,這三種產品均被鞍鋼、唐鋼等大型鋼鐵企業采 用;球墨鑄鐵鑄件中的內燃機車出氣殼為鐵道部免檢產品;多功能自鎖式腳手架已被河北省 列為重點開發的新產品。隨著經濟體制由計劃經濟體制向市場經濟體制的轉變,通過大力推進企業改革,將所有企業全部改制為股份合作制企業,建立起了產權清晰、責任明確、靈活自主的經營機制,為縣 屬工業企業的更快發展帶來了新的希望。

鄉鎮企業

鄉鎮企業日益壯大。 21世紀以來,自治縣堅持發展與提高并重,速度與效益 并舉,抓管理,擴規模,增投入,調結構,上質量,拓市場,不斷發展和壯大鄉鎮企業,營造出了以彎頭管件為重點,建筑扣件、汽車運輸等新興產業多元發展的新格局。1998年,全 縣鄉鎮企業完成產值 17.2億元,上交稅金2586萬元,分別比1978年增長 86.5 倍和19倍。彎頭管件特 色產業優勢明顯,孟村是全國最大的彎頭管件生產經銷基地 ,享有“中國彎頭管件之鄉”的美譽。全縣有彎頭管件企業5500家,固定資產達 9.2 億元, 彎頭管件年產銷量達到五十多萬噸,在全國“三分天下有其一”,彎頭管件 年產值達到21億元,是河北省確定重點發展的縣域特色產業。全縣有兩大集團、四大龍頭和 二十多家骨干企業,在全國頗有名氣,對全縣彎頭管件業形成強有力的輻射帶動作用。其中 渤海管件制造有限公司系華北管件第一廠;海浩高壓法蘭集團是全國知名的大型高壓法蘭生 產企業;圣天管件集團為河北省最大的推制彎頭出口企業;康達有限責任公司成為生產彎頭 、法蘭、推管、三通等系列產品的綜合型規模企業。這四家企業均已通過ISO9000國際質量 體系認證,圣天、新星等5家企業被列為國家化工系統的定點協作企業。國家勞動部在孟村 設立了華北地區唯一的壓力管件檢測技術服務站,提高了產品合格率,“春明”、“廣宏” 、“圣天”、“天棟”等產品已成為知名品牌。我縣彎頭管件產品銷售市場覆蓋全國各省、 市、自治區,大量用于三峽、揚子乙烯、燕山石化等國家重點工程和重點項目建設,并出口 到歐美、中東和東南亞等36個國家和地區,年出口量達到2500噸,交貨值達1億元。在彎頭 管件特色產業的帶動下,孟村的運輸、建筑扣件等行業也迅速崛起。貨運聞名全國,現有運 輸公司53個,運輸車輛達到一千六百多部,年貨運量三千多萬噸;建筑扣件企業已發展到16 0家,年產量2800萬套,年產值達 1.5億元,產品大量用于浦東開發和黃河小浪底工 程等。

商貿流通

商貿流通繁榮活躍。 改革開放以來,自治縣的商貿流通業有了飛速發展 ,商業流通體制不斷健全,城鄉逐步形成了多渠道、少環節、多種經營方式的流通網絡,出 現了市場繁榮、購銷兩旺的新局面。到1998年,縣內批零貿易業網點已發展到155處,比197 8年增加131處;商品購進總值完成 2.2億元,比1978年增長21倍;社會商品零售總額 達到2.6億元,比1978年增長10.46倍。 1978年,全縣個體商業戶僅有16家,從業 人員不足30人,到1998年,個體商業戶已增加到3715家,從業人員達到5994人,分別比1978 年增長 232.2倍和199.8倍。 我縣堅持“開拓市場,方便交易,搞活流通, 繁榮經濟”的指導思想,大力培育市場,強化市場體系建設。到1998年底,全縣共有各類貿 易和專業市場37個,年商品成交額近25億元。“東方市場”是境內最大的商品交易場所,占 地27畝,總面積2萬平方米,連續五年被河北省命名為“省級文明市場”;投資1000萬元、 建筑面積1萬平方米的“穆斯林大廈”與“東方市場”隔街相望,是縣級較大的綜合商場; 高寨渤海黃牛交易市場聞名華北和東北,日上市量3000多頭,是華北地區最大的黃牛交易市 場之一;后漲沙小米交易市場輻射山東、江蘇、上海、遼寧等十幾個省市,年銷售量4萬噸 ,成交額8000多萬元;投資 1.6億元興建的辛大管件市場, 東西長10公里, 南北長20公里,成為滄州市唯一年成交額超過15億元的專業市場,該市場還被列為河北省“ 九五”期間重點開發的七大市場之一,將建成全國最大、設施一流的超大型管件專業市場。 為適應社會主義市場經濟的要求,改革了商貿流通體制。目前,全縣38家流通企業已全部完 成改制工作,并按新的機制,沿新的軌道健康有序地運作,為商貿流通業注入了新的生機和活力。

基礎設施

基礎設施日趨完善。 建縣前,這里的基礎設施十分落后。改革開放以來 ,本著“改善硬件,優化環境,增強引力,加快發展”的原則,集中人力、物力、財力,扎 扎實實地加強了以道路、電力、通訊為重點的基礎設施建設,使投資環境明顯改善。交通建 設長足發展。縣內現有干線公路4條,縣、鄉級公路8條,總長144公里。投資2100萬元、全 長42公里的辛大公路與穿境而過的205國道和滄鹽、海泊兩條省級公路交會貫通。全縣形成 了以縣城為中心,向外連接干線公路,對內溝通各鄉鎮,縱橫交錯,四通八達的交通網絡, 公路密度居滄州市首位,全縣通柏油路的村達到115個,占總數的93%,并于1985年率先在滄 州 市實現了鄉鄉通柏油路。電力建設步伐加快。縣內有110KV變電站1座,35KV變電站5座,電 力 設施總容量80850KVA,形成了貫通全縣、布局合理的供電網絡,實現了一鄉一站和農村電氣 化縣的目標。電訊建設成效顯著。引進了韓國先進通訊設備,全縣裝機容量達到 1.3 萬門,實現了數據、語言、圖像“三網合一”和集中監控,傳真和移動通訊均已 開通,1998年市話和農話普及率分別達到40%和5%,通訊事業在河北省處于先進水平。縣城 建設煥然一新。縣城基礎設施和配套工程逐步完善,建成了民族街、建設大街、團結路、開 源路、東環路、西環路等14條路街,完成了渤海商貿大廈、汽車站、賓館等重點工程和建設 大街中心廣場建設,縣城主要街道兩側建起了樓房近百棟,城區面積已達到5平方公里。一 個特色鮮明、布局合理、環境優美、商貿發達的新型縣城正展現在人們面前。

對外開放

對外開放方興未艾。 改革開放以來,特別是1990年被國務院列為對外開 放縣以后,我們打開縣門,四面出擊,外引內聯,擴大開放,取得了喜人成果。外向型經濟 發展迅速。目前,縣內有外商獨資企業1家,中外合資合作企業4家,出口創匯企業11家。19 98年全縣出口交貨值4732萬元,比1978年增長45.7倍。對外交流不斷擴大。美、日、德、意、俄、韓等20個國家和地區的客人先后到自治縣進行考察訪問;孟村與 突尼斯、沙特、科威特等10個國家的駐華使館建立了密切的友好關系;并在阿聯酋迪拜港設立了辦事處,同埃及卡伽列公司建立了商務代理關系,彎頭管件等產品已進入中東和東 南亞市場。內引成果斐然。吸引了天津大站、遼寧五礦、滄運集團、天津無縫鋼管廠等大中 型企業前來孟村投資辦廠;先后與天津紅橋區、四川新津、新疆焉耆等5個縣(區)締結了友 好關系。近五年來,全縣共上馬內聯項目五十余個,引進縣外資金1.6億元。 傳武術走向世界。發祥于孟村、在中華武林獨樹一幟的“八極拳”已沖出國門,享譽海外。 八極拳七世掌門人吳連枝先后13次應邀到日本、德國、意大利等國講學傳藝。加拿大、新加坡、瑞士等十幾個國家和地區的武術團體頻頻前來學藝。八極拳這一傳統文化已成 為以武會友、推進開放的橋梁和紐帶,促進了自治縣與國際間的友好往來。

特色產品

孟村回族自治縣是一個僅有31.2萬畝耕地的少數民族自治縣,隨著改革開放的不斷深入和結構調整的逐步完善,出現了以苜蓿業、桑蠶業、速生楊種植、小棗業為主的特色效益型農業,同時涌現出了兩個大型農場型生產基地,一是王莊子西班牙香花槐生產基地,一是福田農場集觀光旅游與生態效益、經濟效益于一體的林草間作基地,這些特色農業發展為本縣經濟發展帶來了福音。

苜蓿業:孟村縣苜蓿業自二〇〇一年正式起步至二〇〇三年秋苜蓿面積已近萬畝;其中成方連片千畝以上有2個,面積超過3000畝的鄉鎮有2個,其種植模式以草棗、草林間作為主,以華升、伊興等清真肉類有限公司為代表的農業產業化龍頭企業帶動了全縣牛羊業的發展,成為孟村具有地方特色的支柱產業。苜蓿是牛羊的最佳飼料,因此縣委、縣政府決定大面積發展苜蓿種植。為大力發展牧草業,孟村縣出臺了多項招商引資政策,去年先后建成紅日草業有限公司和黃驊三利草業分公司,兩個草業公司今年已正式投入運營。草業公司的成立,最大限度地保護了農民的積極性。從2003年苜蓿的銷售行情看,每畝苜蓿產量高的產值可達1200元,一般平均每畝產值500多元,比種植小麥玉米等糧食作物高出近一倍。

棗業:隨著果品生產的滑坡,人們的種植熱情逐步轉移到小棗生產上來。孟村縣委、縣政府決定借退耕還林之機,大力發展棗草間作。二OO二年全縣棗樹面積已達8000畝,二OO三年又發展了4000畝,全縣棗樹面積已超過12000畝。孟村縣棗業在品種結構方面力求新、奇、特,一些市場上罕見的品種在本縣落戶,并于今明兩年掛果,部分棗樹也開始形成產量。其中有珍貴的武傳枝大棗、無核棗,還有品質優越的胎里紅、觀賞型龍棗、金絲小棗等。

速生楊:孟村縣大力推進綠化造林,選擇投資少、見效快的速生楊為主要綠化品種。該縣深化林權改革,大力發展訂單林業。按照適地適樹、林草間作,林帶與連片開發相結合,生態功能、經濟效益和景觀效果一體化的思路,在福田農場和重點洼地發展經濟林,在國道、省道兩側發展屏障林,在開發區和縣城出入口發展景觀林,該縣計劃利用3—5年時間,建設成10萬畝林草綠色基地,使林地覆蓋率達到30%,成為綠樹成蔭、風景宜人的“綠色孟村”。

王莊子西班牙香花槐生產基地:香花槐是一種珍貴的綠化樹種,二OO一年被國家定為奧運會首選綠化樹種之一。西班牙香花槐于二OO二年春在孟村縣王莊子村落戶,目前種植面積已發展為1060畝,縣農林局苗圃基地育有50多畝,總計面積為1070畝。這些香花槐明年將有部分出圃走進用戶。二OO五年以后將陸續走進市場,創造出可觀的經濟效益。

福田農場:是孟村縣唯一的一處大型綜合農場,其占地面積約6000畝,位于孟李公路兩側大浪淀內,它屬于鹽漬化程度較高的低產田區。九七年由原糧食局部分下崗職工承包開發,至今已投入打井、辦電、修路等基礎設施費用120多萬元。這個農場主要種植苗木和苜蓿,育有400畝楊樹苗,100多畝玉米雜交種,苜蓿面積達2500畝,速生楊、紫穗槐等生態效益林1500畝,還有部分杏、梨等優良果樹品種,目前,苜蓿已形成效益,今年創造了約50萬元的產值。該農場已被縣委政府列為重點開發區,制定了向觀光旅游方向發展的總體規劃,并向國家計委申請立項。三年后,福田農場將成為一個名副其實的觀光旅游休閑好去處。

桑蠶業:孟村縣從九七年發展種桑養蠶,幾年來經過典型示范、推廣普及,該產業越來越顯出其發展優勢,農民的積極性空前高漲。全縣發展桑園面積達2000畝。龍頭企業——蠶桑服務中心已投資130多萬元建成400平方米的大型倉庫一個,20多平米的烘干室一個,催青室及辦公室8間200平米,安裝了國內較為先進的推進式熱風烘干爐及30千瓦電力配套設施,年加工能力達300噸。二OO三年生產優質干繭18噸,產值約150萬元,利潤10萬元,龍頭企業資產總值已達230萬元,桑蠶產業化生產基本上形成了公司+農戶的產業化體系。孟村縣已經建立了全省唯一的桑蠶產業化生產模式,從人員組織、廠房設備到服務管理形成了完整的一條龍體系,并積累了豐富的工作經驗;劉石橋、張留舍等示范點已經成功,蠶農畝收入已超千元,從村民到村干部認識上有了根本轉變,其積極性非常高漲;該縣已經培養了一支有獨立工作能力的專門技術隊伍,典型村也培訓了一批明白人,具備了生產出口干鮮繭產品的技術能力。

民族風情

孟村回族自治縣位于華北平原東部,渤海灣西岸,河北省東南部,縣境東與海興縣接壤,西與南皮縣、滄縣交界,南與鹽山縣為鄰,北接黃驊市。總人口18.9萬人,其中回族人口4.7萬人,占24%;全縣共有清真寺41座,駐寺阿訇42人(其中女阿訇1人),海里凡70人。

(一)飲食。回族飲食以米、面為主食,尤其喜食各種油煎面食。油香是回族特有食品,按照伊斯蘭教傳統習慣,油香被當作一種珍貴食品,只有宗教節日或辦喪事、紀念亡人時才做。

肉類食品,回族只吃反芻類的牛、羊和食谷類的雞、鴨、鵝等;忌吃一切兇猛禽獸的肉和自死之物(包括牛、羊)。食用可吃的動物和家禽時,必須請阿訇、掌教屠宰。只可食用帶鱗的魚類,凡不帶鱗或樣子古怪、丑陋和體形特大的魚,則禁止食用。

(二)節日。“開齋節”、“古爾邦節”、“圣紀節”是回族的三個民族節日,俗稱“三大節”。

“開齋節”在每年伊斯蘭教歷10月1日。9月是齋戒月份,俗稱“齋月”,在這一個月中,“封齋”的人白天禁飲食。齋戒月滿,即舉行開齋慶祝活動。這一天,到清真寺參加活動的人要比平日多,人們沐浴禮拜,炸油香互相贈送以示祝賀。還要請阿訇上墳誦經,悼念去世的先人。

古爾邦節又稱宰牲節,一般在開齋節后70天,伊斯蘭教歷12月10日舉行。這一天,回族群眾除要沐浴盛裝,舉行會禮外,根據各家條件,人們還要宰牛、羊、雞饋贈親友,以示慶祝。

圣紀節是紀念穆罕默德誕生的日子,在每年的伊斯蘭教歷3月12日舉行,回族稱這活動為“做圣會”。這一天,大家自愿向清真寺捐贈香油、面粉、資金等。節日會禮后,清真寺組織聚餐,招待本坊穆斯林。

(三)婚嫁。主要是男婦雙方自由戀愛,按規定到政府登記結婚,并且請阿訇寫“依扎布”。

(四)喪葬。實行土葬、速葬,一般埋葬不超過三天,不用棺木,不要陪葬品。

民俗文化

被列為全國武術比賽十大拳種之一的八極拳,以其崩撼突擊、貼身進發、拳路多變,在中華武林中獨樹一幟。八極拳的發祥地,是河北省孟村回族自治縣,它是該縣回族人民的傳統武術項目,屬回族武術范疇。

八極拳始創于清雍正年間,迄今已有260余年的歷史。這一拳種汲取于太極、八卦、形意等拳術的長處,充分利用人體頭、肩、肘、手、胯、腰、足、尾這八大部位的攻防能力,具有剛猛爆烈、近身突擊、長于實戰的特點。該縣曾涌現出了丁發祥、吳鐘、李大中等一大批八極拳武術家,威震武林。歷史上,八極拳打出了回回民族的威風。清康熙年間,八極拳高手丁發祥打敗沙俄大士力,被康熙帝封為“鐵壯士武俠”。1893年,回族八極拳師吳會清率千名回漢青年舉行了“大鬧巡檢署”的暴動,統治孟村150多年的“衙門”被迫撤消。

21世紀以來,八極拳在孟村日益發揚光大。該縣幾乎鄉鄉有武館、村村有拳社,習武之風蔚然。全縣三十多家武術團體培養了眾多的優秀八極拳手,在全國各種比賽中屢創佳績,如劉秀萍、常玉剛、劉連俊等多次獲得全國性武術比賽的冠軍。一些八極拳高手應邀出演電演、電視劇如《八百羅漢》、《神鞭》、《大刀王五》、《康德第一保鏢》等歷史故事片中的武術角色,八極拳也隨著聲名遠播。

隨著八極拳的名氣日益增大,八極拳受到日本、美國、新加坡、澳大利亞及港澳臺等國家與地區武術愛好者的青睞,不少外國朋友專程來孟村學習。日本八極拳愛好者也仿效中國成立了日本八極拳研究會,孟村八極拳第七代掌門人吳連枝應邀出任顧問,并多次東渡日本傳授絕技。吳連枝著的《吳氏開門八極拳》在日本用日文出版,不少日本人寫信給吳連枝,要求來孟村學習八極拳。

孟村縣委、縣政府十分重視八極拳這一武術資源,計劃充分利用八極拳較高的知名度,武術搭臺,經濟唱戲,加快建設民族經濟強縣。

土特產品

1、鴨梨 孟村鴨梨以其皮薄肉細、脆嫩多汁、個大爽口、含糖量高而聞名;“白棒子”甜瓜體形周正、色澤純白,咬一口芳香四溢,滿口生津,可謂瓜中極品;生產“五月鮮”、“六月白”、“大久保”等十余個優質品種的桃子,本縣獨特的氣候和土壤條件,使出產的桃子個大味美,深受人們喜愛;本地種植紅薯有300年的歷史,生產的紅薯個大圓潤、甜脆可口,遠近聞名;本縣農民歷來就有種植谷子的傳統,生產加工的小米以其細膩芳香的口感、豐富的營養而暢銷全國。

2、“白棒子”甜瓜 為本縣又一特產,主產區為本縣中漲沙和西漲沙村。此瓜體形周正,色澤純白,咬一口芳香四溢,滿生津,香甜可口,可謂瓜中極品。因只有中漲沙和西漲沙兩村獨特的土壤條件才能生產出如此甘美的瓜品,故而在本縣未能大面積推廣種植,但愈發顯示此瓜的珍貴。

3、桃 全縣桃樹面積達3000畝,品種有“五月鮮”、“六月白”、“大久保”、“崗山白”、“桔早生”、“撒花紅”、“白鳳”、“水仙”等。本縣獨特的氣候和土壤條件使出產的桃子個大味美,深受人們喜愛。

4、紅薯 本地種植紅薯有300年的歷史,生產的紅薯個大圓潤,甜脆可口,遠近聞名。自治縣大力發展紅薯種植,常年種植面積在2萬畝以上,畝產鮮薯達2500公斤,品種有“徐薯18”、“北京533”、“唐山紅”等。

5、優質小米 本縣農民歷來就有種植谷子的傳統。全縣常年谷子種植面積在5萬畝左右,占糧田面積的20%。全縣擁有小米企業180余家,年加工能力達27萬噸。所生產加工的小米以其細膩芳香的口感、豐富的營養而俏銷全國10余個省市。

|