|

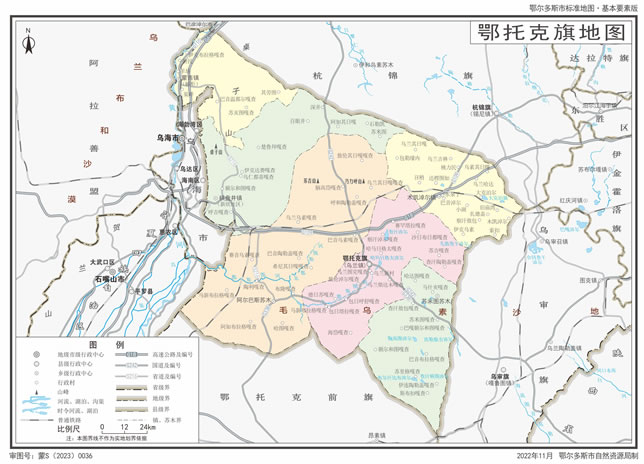

鄂托克旗位于內蒙古自治區西南部,鄂爾多斯市西部,東鄰杭錦旗,西連寧夏陶樂縣并隔黃河與石嘴山市和阿拉善盟相望,南接烏審旗和鄂托克前旗,西北界烏海市, 是鄂爾多斯高原的重要組成部分。 全旗南北長209公里,東西寬188公里,總面積2.1 萬平方公里,總人口9萬人(2004年)。 旗人民政府所在地烏蘭鎮位于旗境中部偏東南,距鄂爾多斯市人民政府所在地東勝區237公里。

在內蒙古鄂爾多斯高原西部,有一塊美麗富饒的土地,這就是歷來以畜牧業著稱,而今以工業為主迅速崛起的鄂托克。鄂托克旗鄂托克旗總面積2.1萬平方公里,總人口10.3萬,是一個以蒙古族為主體、漢族占多數的少數民族聚居區,是馳名中外的“纖維寶石”、“軟黃金”的阿爾巴斯白山羊絨原產地,是西鄂爾多斯國家級自然保護區屬地,并位于2000年發現的全國第一整裝氣田——蘇里格氣田范圍之內。草原敦煌——阿爾寨石窟2003年被列入國家級重點文物保護單位。

行政區劃

鄂托克旗轄6個鎮、2個鄉、4個蘇木:

鎮:烏蘭鎮、棋盤井鎮、堿柜鎮、包樂浩曉鎮、察汗淖爾鎮、沙井鎮

鄉:木凱淖爾鄉、公其日嘎鄉

蘇木:阿爾巴斯蘇木、新召蘇木、查布蘇木、蘇米圖蘇木

鄂托克旗地圖

歷史沿革

鄂托克旗地區早在新石器時代就有人類活動。“河套人”就在鄂托克旗一帶生息、繁衍,今阿爾寨石窟(百眼窟)、桂勒斯太(櫻桃山)等地區發現新石器時代“河套人”遺址。商代土方、鬼方等方國和北羌、熏育等民族游牧于此地,他們大多是“居溪溝,各有君長”。西周時,鄂托克旗一帶為獫狁等游牧部落的活動區,統稱戎狄。春秋時期,朐衍等部落游牧于旗境西南邊沿。至戰國時期,林胡、樓煩移居此地。此后很長的歷史時期內,鄂托克旗大部分地區成為匈奴民族重要的活動地區。

1949年8月23日,鄂托克旗和平解放,9月7日成立臨時自治政府。1950年2月成立鄂托克旗人民政府。

氣候特征

屬于典型的溫帶大陸性季風氣候,日照豐富,四季分明,無霜期短,降水少,蒸發量大。年日照時數3000小時左右,年平均氣溫6.4℃左右,年降水量為250毫米左右,年蒸發量3000毫米左右,降水主要集中在7—9月份,無霜期122天左右。

鄂托克旗位于內陸大西北,受中緯度和西伯利亞—蒙古冷高壓的控制,氣候干旱少雨,風大沙多,春遲秋旱,冬長夏短,日照充足,屬中溫帶溫暖型干旱、半干旱大陸性氣候。

資源優勢

在“生態立旗”思路的指導下,科學地實施了草畜平衡政策,使境內天然草場植被覆蓋率提高到80%以上,有草面積恢復到2575萬畝,林地175萬畝,藥用植物165種,自然再生草資源71科、460多種。年產綿羊毛1150噸、山羊絨450噸、各類皮張46萬張、肉類8000噸。

經濟發展

在“工業強旗”思路的指導下,以資源為依托,以科技為支撐,以項目為切入點,以工業園區為載體,以循環經濟的理念謀劃工業發展,大力治理環境污染,用高新技術嫁接改造提升傳統產業,逐步形成了以自治區級的蒙西經濟技術開發區和蒙西高新技術工業園、棋盤井工業園為龍頭的“一區兩園”工業經濟發展格局,并且正在全力打造自治區乃至國家西部重要的能源化基地、高新材料基地和循環經濟示范基地,工業對財政的貢獻率達80%以上。

基礎設施

“十五”以來,全旗經濟社會協調發展,各項事業全面進步。目前,全旗輸變電線路縱橫交錯,交通運輸四通八達,通訊網絡覆蓋全境,市政建設和服務功能日趨完善,已成為商家投資興業的一方熱土。

旅游資源

在“文化塑旗”思路的指導下,全面啟動了蒙西城、棋盤井城建設;在烏蘭鎮建成了文化標志性建筑——文化科教發展中心;保護性地開發和利用了被譽為“草原敦煌”的國家級重點文物保護單位——阿爾寨石窟、百眼井。西鄂爾多斯自然保護區內生長著距今1000—3000萬年前素有“植物大熊貓”之稱的四合木、半日花、沙東青等國家級重點保護珍惜植物群系;地質遺跡——恐龍足跡化石群、溫泉等旅游資源得到有效保護和合理開發。

日常禮俗

鄂托克旗蒙古族,講究禮貌。相互見面必致問候,相互遞鼻煙壺為普通的問候禮俗。新中國成立后,以握手、遞換香煙取代遞鼻煙壺。敬獻奶食是蒙古族很講究的一項禮俗。迎接客人、饋贈禮品、婚宴入席、舉行各種儀式,都要先敬獻奶食。請安饋贈、禮壽拜年,用獻哈達的禮節表示敬意。拜訪長輩親友、參加婚宴慶典,都要帶羊背子,或帶磚茶奶酒,或帶糖果點心等禮品。饋贈的禮品中不可缺少“德吉”,即六塊圓餅和紅棗。

每逢客人至家中,必以禮款待,首先上奶茶、炒米和奶食品。進餐時,又備酒肉款待。斟酒敬客是蒙古族對遠道而來的客人表示敬重和愛戴的表達方式。通常是主人將美酒斟在銀碗和酒杯中,唱起傳統的敬酒歌。送客上路時,全家老少向客人敬“上馬酒”,祝愿客人一路順風,萬事如意。

|