|

地理位置

托克托縣地處大青山南麓,黃河北岸的土默川平原,屬呼和浩特市。位于東經111°2′30″--111°.32′ 21″,北緯40°5′35″,——40°35′15″,全縣平均海拔高度為1000米,東西寬37.9公里,南北長52.35公里,面積1416.8平方公里。

托克托縣地勢平坦,土地肥沃,四季分明,日照充足,年平均氣溫7.3°C,年平均降雨量362毫米,屬半干旱大陸季風氣候。全縣總人口20萬人,轄6鄉3鎮建一個開發區,境內居住著蒙古族、漢族、回族、滿族等23個民族。

行政區劃

托克托縣轄3個鎮、6個鄉:

鎮:雙河鎮、新營子鎮、五申鎮

鄉:中灘鄉、燕山營鄉、伍什家鄉、永圣域鄉、古城鄉、乃只蓋鄉

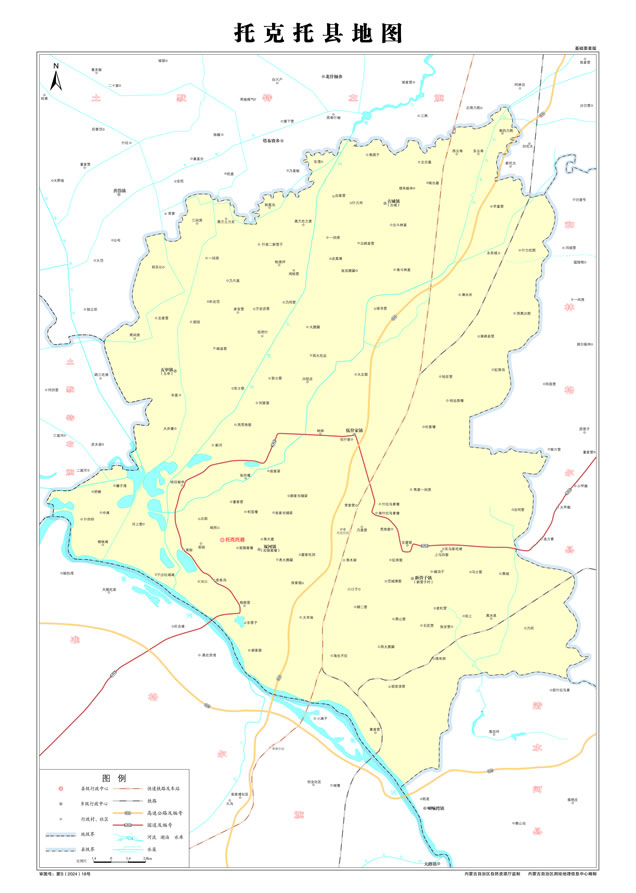

托克托縣地圖

歷史沿革

托克托縣是內蒙古人類發祥地之一,內蒙古最早有人類的地方是托克托縣和赤峰,分別被命名為“海生不浪文化”和“紅山文化”。托克托縣早在戰國趙武侯時代就有了城池,這座已有近2400年歷史的古城,觀其遺址,城池輪廓自今依然清晰可見。唐王朝建立后,為了抗擊后突厥的南侵,于708年(景龍二年)在黃河北岸的陰山以南地帶興筑了三座受降城,其中東受降城城址就在今托克托城內的“大皇城”,825年(寶歷元年)根據振武節度使張帷清的建議,將東受降城遷至北魏時期的盛樂城,【現在的和林縣上土城子北面】。遼之初,將勝州城人民遷移到黃河東岸進行安置,重新修繕了城垣,并命名為東勝州,意即在舊勝州城東面的意思。是一座規模很小的城郭,金代,元代沿襲遼制,仍在此設置了東勝州。在蒙古汗國時期這里的地理位置的重要又明顯起來。蒙古汗國多次南下中原,都是從東勝州渡過黃河,穿過鄂爾多斯高原而深入內地,而至云南大理及四川一帶。元王朝統一全國后,在東勝州至中興府(今寧夏銀川市)之間的黃河上,設立了水路驛站,東勝州在元代曾有一定的知名度,中外使臣經過這里的都記載于他們的著作中。托克托由蒙古語“脫脫”轉化而來,“脫脫”為北元時土默特首領阿勒坦汗的義子之名,因“脫脫”曾率部駐牧于此,城名亦稱“脫脫城”。 清代中期起,大量的漢族人走西口來到土默川一帶,特別是實行移民實邊政策后,托克托一帶地方已全部放墾。先是1741年(乾隆六年)在現在的呼和浩特設置歸綏道,同時在托克托城設置協理通判,由歸綏道管領,負責處理漢人事務。1760年 (乾隆二十五年)改為托克托理事同知廳,簡稱為托克托廳。1884年(光緒十年)又改稱托克托縣。1912年延用原來托克托縣名,簡稱托縣,托縣在晉商走西口的歷史上占有舉足輕重的地位。

地形地貌

自然地理為黃土高原-在地上地勢東南高而西北和西南低。由丘陵地形過渡到寬廣的平原地形.具體分為五類:丘陵區.山前傾斜平原、湖積臺地、寬谷洼地和沖積平原.在成因類型上,由剝蝕堆積地形到堆積地形。

一、剝蝕堆積地形分布于縣于縣鏡東南部,海拔高程1100—1277米,由第三系砂礫組成,在表面上,普遍被黃土質粘砂土覆蓋、形成渾圓形山頂,地形向西北傾斜。

二、堆積地形

沖積平原,由黃河、大黑河、寶貝河、什拉烏素河沖積而成。地勢平坦,微有起伏。鹽漬化普遍,沼澤零星分布,由沖積砂粘質砂土、砂質粘土堆積而成.海拔高程1000——1050米。

風成地形,分布于縣境西南、南部黃河以北局部地方,由細紗、粉紗組成固定砂丘和砂垅。一般高出地面約0.5—20米,海拔高程1000——1050米。

自然資源

內蒙古自治區礦產資源富集,己發現的各類礦產地4100余處,礦產134種,其中許多礦產資源在中國占有重要地位,也是自治區的明顯優勢資源。

(1)能源礦產:全區能源礦產有煤、石油、天然氣、油頁巖、地熱、鈾礦等,其中天然氣和煤炭是自治區最重要的能源礦產。現已查明全區天然氣資源儲量為6170億立方米,預測儲量15000方米;煤礦資源儲量2254.17億噸,預測資源量12250.41億噸。與我縣相鄰的鄂爾多斯市賦存了豐富的天然氣和煤炭資源,復合成礦、集中分布,兩種資源預測最均占今區預測資源量的70%以上,其中東勝煤田資源儲量921.36億噸,低位發熱量25.12百萬焦耳/千克,準格爾煤田資源儲量263. 97億噸,低位發熱量23.86-- 29.3l百萬焦/千克,而且煤炭資源儲量大、煤層厚、埋藏淺、煤質好,是中國著名的優質動力煤。

(2)稀土資源:全區稀上資源得天獨厚,世界第一。累計探明稀土氧化物資源儲量8390萬噸,預測資源總量1億噸以上。其中離我縣較近的白云鄂博稀土礦以輕稀土為主,保有資源儲量占世界總儲量的38%,是世界上最大的稀土礦床。

(3)鐵礦資源:我區鐵礦資源較豐富,累計查明的鐵礦資源儲量為26.6億噸,保有資源儲量23.71億噸,而白云鄂博鐵礦主、東、西三個礦段的資源儲量就有11.5億噸,占全區保有資源儲量的50%。此外,與托克托縣相鄰的清水河縣石灰石儲量1億噸(距托縣園區70公里),武川縣石灰石儲量7000萬(120公里),鐵礦儲量50萬噸,粉化煤儲量1.2億噸。周邊其它地區也有豐富的石灰石、鋁土礦、鐵礦、云母、高嶺土、膨潤土、石墨、芒硝等幾十種礦產,儲量豐富。

經濟發展

建國后,特別是黨的十一屆三中全會以來,托縣經濟建設取得了長足發展,為全面建設小康社會奠定了良好的基礎。截止2003年底,全縣國內生產總值23.1億元,財政收入完成2.3626億元,城鎮居民人均可支配收入實現5534元,農民人均可支配收入實現3200元,提前兩年實現并超過了“十五”計劃目標。

2007年,全縣地區生產總值預計完成103億元,人均GDP達到7100美元,是2003年的4.5倍。財政收入預計完成18.65億元(含政府性基金收入4.77億元),是2003年的8倍。可用財力大幅增長,徹底擺脫了“吃飯財政”的困境。城鎮居民人均可支配收入預計達到12800元,農民人均純收入預計達到6200元,分別比2003年翻一番。近兩年來,縣政府從銀行融資3.6億元用于基礎設施建設,為全縣長遠發展奠定了堅實基礎。

托克托縣由國家級貧困縣一躍跨入全區一流旗縣行列,在第七屆全國縣域經濟基本競爭力評價中躍居西部百強縣第9位,托克托工業園區正以迅猛發展的態勢向全區第一工業園區的目標強力推進。

交通通訊

托縣交通發達,形成了公路、鐵路和航空相結合的立體交通網絡。

公路——現有4條主要公路干線。其中呼和浩特市——準格爾煤田二級公路途經縣內三鄉一鎮;呼和浩特市——喇嘛灣柏油公路經縣城中心向東接呼準公路;包頭市一一涼城柏油公路經縣城東連烏盟涼城縣與晉陜兩省相通;托縣一一察素齊公路與京包鐵路相交。其余10多條縣鄉柏油路東西南北貫通縣內各鄉鎮,呼市一一東勝高速公路將在2005年建成通車,極大地拉近了該縣與周邊地區的距離。

鐵路——與豐準鐵路接軌的大唐托電專用線橫穿托電工業園區,大型物資可通過鐵路直接運抵托縣o 2005年建成通車的呼準鐵路經過托縣,將為托縣的發展創造更為便捷的條件。

航空——呼和浩特市白塔機場距托縣一小時多的路程,距擬新建機場半小時的路程,有通往國際國內多條航線,四通八達。

托縣郵電事業發展迅速,已實現了長途電話自動化,可直拔全球各地。用戶還可申請辦理數字化業務、圖文傳真、移動電話及智能業務等,移動電話達到了無縫隙覆蓋。

旅游資源

托克托縣位于大青山南麓,黃河上中游分界處北岸的土默川平原上,行政隸屬于內蒙古自治區首府呼和浩特市,縣城北距呼和浩特70公里,西距草原鋼城包頭市130公里,南距國家大型能源基地準格爾煤田40公里,處在呼市、包頭、準格爾三地之“金三角”腹地。黃河流經縣境37.5公里。托克托縣歷史悠久,文化遺存遍地,現代工業發達,古城、黃河、沙漠匯集,旅游資源十分豐富。早在五、六千年前的新石器時代,就有人類在這里生息繁衍。在這塊古老而文明的沃土上,有新石器時期的“海生不浪文化”遺址,戰國筑就的云中古城,唐代邊陲要塞受降城,遼、金、明時期的云內、東勝城,互市貿易的水旱碼頭河口古鎮;有神奇莫測、變化無窮的海眼神泉,千畝湖泊、葦叢點綴的南湖水上公園,水面寬闊、氣勢恢弘的黃河上中游分界處,綿延十余里,處處飄香的葡萄一溜灣;有品質優良、遠近聞名的紅辣椒、小茴香、黃河鯉魚、綠豆、紅蘿卜、枸杞等土特產品;有亞洲最大的火力發電基地和國內最大的生物發酵基地。在歷史的進程中,這里曾先后孕育出孟舒、恰臺吉、李裕智、蘇謙益等歷史名人和革命先驅;也見證了趙武侯始筑云中城,常遇春大破勝洲城,康熙帝西駐托克托,劉統勛查辦保德將軍等帝王將相的風采;還流傳下神靈點化鑄旗桿、御馬刨出滿水井,仙花潭與蛤蟆石等奇幻的民間神話傳說。

在這片歷史文化積淀深厚,自然風光獨特的古老熱土上,有許多值得開發建設的旅游項目,縣委、政府在制定了全縣旅游業總體規劃的基礎上,首先推出了以下四項招商項目,熱切期盼國內外的有識之士與我們攜手開發,共謀發展,共創輝煌。

景區景點

托克托縣大峽谷

黃河晉陜大峽谷,北起內蒙古托克托,南至河津禹門口,全長725公里,沿線共有27個縣市,面積達11.16萬平方公里。

黃河晉蒙大峽谷,西依遼闊雄渾的鄂爾多斯高原,東鄰邊疆起伏的晉北山區,北鄰陰山山脈,南接晉陜峽谷。沿黃河大峽谷兩岸其旅游資源十分豐富,文物古跡眾多,自然,人文景觀皆美,歷史文化底蘊深厚。大自然的鬼斧神工,匠心獨具,使大峽谷兩岸懸崖峭壁,峰聳秀,煙迷玉黛,如詩如畫,風光獨特,甚為壯觀。被譽為北國的"小三峽"。大峽谷地處中溫帶,屬溫帶大陸性季風氣候,四季分明。冬季氣候寒冷,夏季氣候溫和涼爽,環境宜人。

大皇城

大皇城位于呼和浩特市托克托縣新舊城之間,系明代修建的古城遺址。廢棄后,城墻遺存較好,人們把這座廢城墻名為“城kulue”。

這座古城是在唐代“東受降城”的基礎上擴建的。遼代;為“東勝州”治所,俗稱“大皇城”。金代在“大皇城”東邊興建“子城”,即為“小皇城”。明朝洪武二十五年(公元1392年)賜名“東勝左衛”,次年擴建東勝左衛城(今城kulue)。城周長12.5公里,城墻高8米左右,是呼和浩特地區規模最大的一座古城。建有東、南、西、北四門,并筑有甕城,是一座屯軍大城。明正統十四年(公元1449年)內遷山西,城遂空廢。明嘉靖年間(公元1522午后),俺達汗義子卡臺吉,名脫脫(也有寫成妥妥),率眾長期駐牧于此,這座址城即稱為“脫脫城”(今城kulue)。城kulue一名流傳至今。

民族風情

禮俗

蒙古民族熱情好客,講究禮貌。牧民對來客,不論認識與否總是熱情問候,盛情款待,如果是貴客還要敬獻哈達。慷慨大方的主人總是把奶茶,奶油、奶酪、炒米以及手扒肉、奶酒等擺在客人面前,請客人痛飲飽餐。對客人的食宿不取酬謝。牧民相見面,總要熱情問候。習俗中,也有一些忌諱。 如車輛進牧民住地要慢行,馬鞭子進包前放到門外,進門后坐在右邊等

喜慶

大年(春節)是蒙古族最盛大的節日。期間,人人換新袍服和靴帽,蒙古包外添新氈,包里添新家俱。戶戶都備辦牛羊肉,優質酒、各種點心、果糖、香煙、奶食、黃油等,整天擺在炕桌上。午夜,蒙古包里燈火輝煌,全家人飲酒進餐,唱歌、劃拳、打牌、盡情娛樂,徹夜不眠。在春節期間有祝壽和拜年兩項傳統活動。祝壽:在臘月二十七至除夕的幾天內,牧民家里如果有60、70、80、 90、100歲以上的過“本年”長者時,全家親屬歡聚一堂慶賀老人長壽。祝壽的小輩要送綢緞袍面、棉毯、糕點、瓶裝灑等。過壽的長者也給晚輩回送月餅或其他紀念品,并祝福他們也健康長壽。拜年:在正月初一晨曦微露的時候開始。先在家庭內部拜年。全家老幼都要穿上嶄新的節日盛裝,先由晚輩手捧哈達向長者扣拜,然后對碰哈達互相問候“過年好”,長者還祝福晚輩幸福愉快。接著晚輩向長輩敬灑,共同進早餐。家庭拜年結束后,再進行牧戶之間的相互拜年,形式基本與家庭拜年相似。先到長者家里,隨著人們的增多,就結伴而行,同行者按年齡大小排列而進入每戶牧家。就近牧戶間拜完后,從初一到十五,男女牧民就騎著駿馬,穿的紅紅綠綠,走營串戶給親朋好拜年。祈求新的一年順利平安。

另外,民間平時興辦的還有新蒙古包落成、小孩剃頭、婚禮、祭敖包(山頭)等喜慶活動。那達幕是旗、蘇木或嘎查每隔3——5年舉辦一次的喜慶畜牧業豐收的盛會。會期內,主要進行表彰勞模、摔跤、賽馬、文藝表演、物質交流等活動。旗級那達幕會會期5——7天,蘇木級3天,嘎查級1——2天。

娛樂

傳統娛樂活動主要有賽馬、摔跤、射箭、音樂、舞蹈四種。前三種其歷史悠久,是男子必具備的三項技能。近代,賽馬、射箭、摔跤是那達慕會的主要比賽內容,獲勝者便成為公認有本事的牧人,顯得十分榮耀。音樂舞蹈具有民族特色,舞蹈節秦歡快,歌曲悠長高亢,馬頭琴旋律優美,“好來寶”地方風味很濃。每當節日和喜慶的日子,牧民聚集到一起,載歌載舞,草原上充滿了歡樂的氣氛。而今牧區娛樂活動豐富多彩,說書、蒙古相聲、下蒙古棋、看電影、電視、聽廣播、錄音等等。

居住

歷史上長期的游牧生活,使蒙古族牧民選擇了最適宜的住所——蒙古包。蒙古包包內寬敞舒適,是用特制的木架做“哈那”(蒙古包的圍欄支撐),用兩至三層羊毛氈圍裹而成,之后用馬鬃或駝毛擰成的繩子捆綁而成,其頂部用“烏耐”作支架并蓋有“布樂斯”,以呈天幕狀。其圓形尖頂開有天窗“陶腦”,上面蓋著四方塊的羊毛氈 “烏日何”,可通風、采光,既便于搭建,又便于拆卸移動,適于輪牧走場居住。

蒙古包以“哈那”多少來區分大小,通常分為4個哈那、8個哈那、10個哈那和12個哈那。12個哈那的為大型蒙古包,過去草原上是罕見的。但近幾年,錫林郭勒盟舉辦的那達慕大會上已多次出來了。

包門朝南開,包內正北中間是長者或貴賓的位置,西邊是客人的位置,東邊是家人就坐的和做飯的地方,東南是爐灶。現在,大多數牧民有兩座蒙古包,一座往人,一座作倉庫或做飯燒茶做奶食品。隨著生產發展和牧民生活水平的提高,現在已有好多牧戶搬進磚瓦房,實現了定居游牧。在農區和半農半牧區的蒙古族農牧民已普遍居住磚木結構的房舍。

飲食

食品主要有三類,即肉食、奶食、糧食。牧區菜很少,常食野蔥、野韭、蘑菇等。早晨、中午一般喝奶茶、吃奶食、肉食、炒米(蒙古語為蒙古勒巴達,或包勒圣巴達),晚上吃手把肉、面條、餃子等。

奶食分食品和飲料兩大類,奶食有黃油(蒙古語稱為協日陶斯)、白油、奶皮子(蒙古語稱為烏如木)、奶豆腐(蒙古語稱為胡乳達)、酸奶酪等。其中黃油、白油、奶皮子是奶食中的佳品,味道純香,營養豐富。其中奶皮子作法是:將鮮奶放入器皿中存放一兩日,奶子發酸后,在表面上形成一層薄皮,稱為圖黑烏如木,即生奶皮子,是做黃油的原料;另一種作法是,采用熬開的鮮奶發酸后形成的奶皮,稱為寶勒森烏如木,即熟了的奶皮,是做酥油的原料。正藍旗的奶食品制作精細,頗有名聲,曾是清皇室制作奶食的地方。

服飾

首飾、長袍、腰帶、靴子是蒙古族服飾的主要部分。

首飾是蒙古族婦女逢年過節、訪親探友時用于頭上的裝飾,多用瑪瑙、珍珠、寶石、金銀等制成,平時牧區婦女不戴帽子,常用紅、綠綢緞纏頭。

|