|

基本概況

商都縣是內蒙古自治區烏蘭察布市轄下的一個縣,位于烏蘭察布盟東北部,陰山北麓。商都系滿語,水游之意,因境內不凍河水流湍急,回旋成紋而得名。東鄰河北省康保等縣,南靠興和縣,西接察哈爾右翼后旗,北連錫林郭勒盟蘇尼特右旗、鑲黃旗。交通十分便捷,呼滿通道、國道208支線從商都通過,形成了北通二連、東往北京、西連呼市包頭、南去山西大同、橫貫全區東西、連接東北與西部的鐵路、公路主干線從商都經過。為中溫帶半干旱季風性氣候。全縣面積4353平方公里。境內居住著漢、蒙、回藏等12 個民族,人口31.69萬,蒙古族0.29萬人,其他少數民族0.8萬人,(2008年)。轄6鎮3鄉。縣人民政府駐七臺鎮。商都縣地處內蒙古、河北、山西三省交界處,平均海拔1400多米,屬中溫帶大陸性季風氣候,光資源豐富,干燥少雨,地下水富集。平均氣溫為3.1℃,無霜期120天左右,年均降水量351.5毫米。

行政區劃

商都縣轄6個鎮、9個鄉:

鎮:商都鎮、十八頃鎮、大黑沙土鎮、西井子鎮、屯墾隊鎮、小海子鎮

鄉:西坊子鄉、三虎地鄉、大拉子鄉、大南坊子鄉、格化司臺鄉、大庫倫鄉、卯都鄉、玻璃忽鏡鄉、三面井鄉

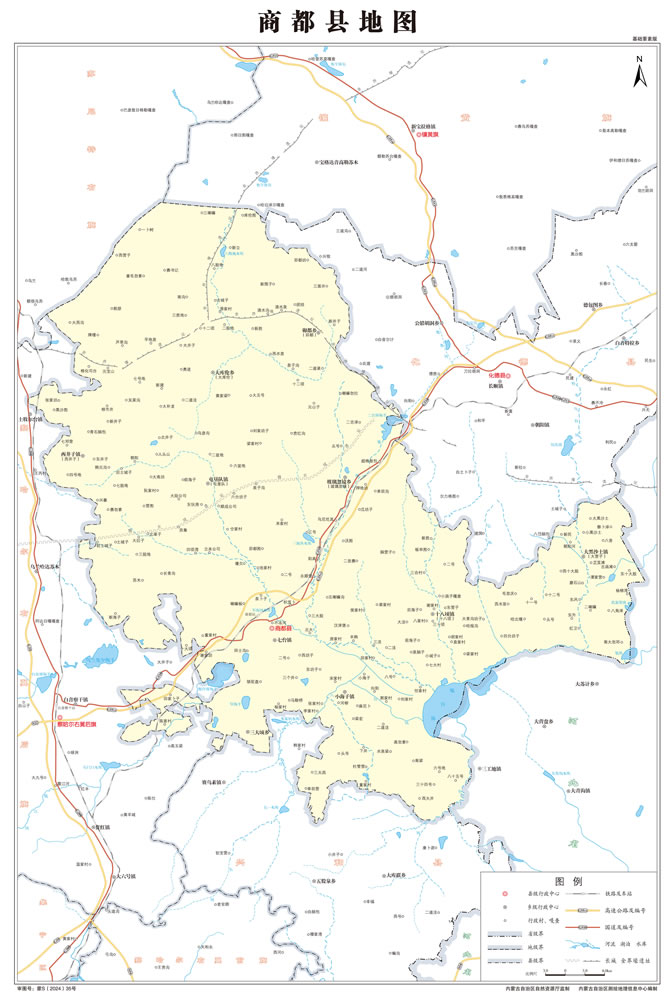

商都縣地圖

歷史沿革

商都縣建縣時間較晚,從商朝起歷經西周、東周、秦、漢、三國、西晉、南北朝、唐、宋、元、明直至清朝,一直是“天蒼蒼、野茫茫、風吹草低見牛羊”的大漠草原,先后有鬼方、匈奴、鮮卑、契丹、女真、蒙古等北方少數民族入主稱雄,并以游牧方式創造了獨牧、古老的草原文明。清末放荒招墾“垂三十年”后,開始步入現代社會,先后于1915年(民國4年)、1916年(民國5年)設置了墾務行局兼設治局和招墾設治局,以催生農業開發。到1918年(民國7年),隨著草場的不斷開發,商都人口迅速膨脹,經濟社會日益發育,經中華民國政府批準,正式建縣,從此告別了漫長的游牧時代,踏上了農耕文明的征程。建縣后的商都,曾一度洋溢著蓬勃向上的生機和活力,故當時有雁門關外、塞北上下有“要發財、上七臺”之俗諺廣為流傳。

1925年(民國14年),商都縣被劃為察哈爾特別區之五警區,1928年(民國17年)察哈爾牧別區改為察哈爾省,商都縣直接隸屬于察哈爾省管轄,次年,商都實行了區域自治。1934年(民國23年)取消區域自治,改行縣制。1936年(民國25年),商都被日本侵略軍占領。期間,由于民國時期軍閥混戰、國民黨專制統治和日寇侵華等諸多政治因素的影響,使這片剛剛開發的土地很快陷入社會混亂、經濟萎縮、民生凋敝的泥潭,從而遲滯了前進的步伐。

為了爭取民族獨立和人民解放,商都縣的各族人民在中國共產黨的領導下,同各種邪惡勢力進行了英勇的抗爭,1947年(民國36年),為適應敵后斗爭形勢,中國共產黨分別于同年1月和9月成立了商化聯合縣和商化康聯合縣,12月聯合縣建制撤銷。1949年(民國38年),商都縣解放,中國共產黨商都縣委員會暨商都縣政府成立,商都縣延續縣級建制劃歸察哈爾省,隸屬察北地區管轄。

中華人民共和國成立后,1950年7月1日,商都縣政府改為商都縣人民政府。1952年11月,察哈爾省撤銷,商都縣劃歸河北省張家口專區管轄。1962年7月,商都縣劃歸內蒙古自治區,屬烏蘭察布盟管轄。2004年8月,烏蘭察布盟改稱烏蘭察布市,商都縣隸屬烏蘭察布市管轄。

氣候特征

全縣總轄地面積4353平方公里,平均海拔1400多米,屬中溫帶大陸性季風氣候,光資源豐富,干燥少雨,地下水富集。平均氣溫為3.1℃,無霜期120天左右,年均降水量351.5毫米。

自然資源

農牧林資源

商都縣土地貧脊、風蝕沙化嚴重,糧食生產長期低而不穩。全縣有耕地150萬畝,其中水澆地20萬畝。農作物主栽品種有馬鈴薯、玉米、蔬菜、雜糧雜豆。

礦產資源

全縣礦產資源較為豐富,目前發現和探明的礦產資源主要有:硅藻土、石英石、石灰石、長石、白泥、螢石、高嶺土、耐火粘土、煤、花崗石、鎢礦、褐鐵礦、鍺、礦泉水、二氧化碳氣田等20多種。

風能資源

商都縣風能資源極為豐富,境內規劃有大腦包和常勝梁兩大風場。大腦包風場位于商都縣北部,海拔高度在1 346——1 508m之間,風場規劃面積480平方公里,規劃最高裝機容量為240萬 千瓦,風場70m高年平均風速在8 2——8 4米/秒。常勝梁風場位于商都縣南部,海拔高度在1332——1 497m之間,風場規劃面積20平方公里,規劃最高裝機容量為1 0萬千瓦,風場70m高年平均風速在6.4米/秒左右。大腦包和常勝梁兩大風場,風資源豐富,地勢平坦,林木及建筑物少且不易產生風的紊流現象,破壞性風速幾乎沒有。商都縣具有汗海參500kv變電站一座,旗臺220kv變電站一座,1 1 0kv變電站一座,35kv變電站五座,風場接入系統靠近蒙西電網,入網條件優越。商都縣現安裝70米高測風塔7座。

交通通訊

商都縣地處集二線邊緣,集能鐵路、呼海大通道平行橫貫全境。省道集——多、商——張公路成丁字相交,東南經張北180公里至張家口市,距北京市380公里。西南75公里至集寧市與京包鐵路相連,西北經縣道商——烏線、商——土線與集二線相連,與208國道相接到二連市約300公里。所有這些構成了完整的交通網,從而使商都成為連接東北三省、河北、山西、內蒙古西部、錫盟、二連以及蒙古國的主要交通要道。2005年,商都縣完成呼滿省際通道商都段、208國道支線、商張二級油路、玻璃忽鏡—卯都三級油路、屯墾隊—大庫倫和格化司臺—土牧爾臺小油路、940公里的“村村通”工程。全縣15個鄉鎮全部實現了光纜傳輸,中國聯通、中國移動覆蓋全縣90%的區域;互聯網遍布城鄉。小靈通覆蓋商都市區。

廣播電視和電力

全縣的調頻廣播和電視轉播覆蓋率均達到了100%;電力供應充足,擁有500千伏變電站,220千伏變電站、110千伏變電站各一座,35千伏高壓變電所5座,具備了高中低所有等級的送電網絡,全縣15個鄉鎮全部實現村村能電,為發展地方經濟提供了可靠的電力保障。

城鎮建設

近年來,商都的城鎮化建設進入飛速發展時期,位居中全區先進行列。城區面積已擴張到25平方公里。且水、電、通訊配套齊全,排污供暖服務完善。新建工業園區規模大、起步高。全縣政治安定、社會穩定,是自治區社會治安“長安優勝杯”獲得者。

科技教育

2005年,商都縣發放科技資料8 000多份、藥品價值3 000多元,咨詢種養技術的農牧民450多人(次)。

2005年,商都縣農村中小學撤點并校,建成農村寄宿制小學20所,“兩基”達標及“普九”成果得到鞏固,2005年建成一所完全高中。

文化衛生

2005年,商都縣專業文體、群眾文體及校園文體活動十分活躍,為城鄉居民提供健康文明的精神食糧。演出文藝節目3場。

2005年,商都縣縣級醫院和鄉鎮中心衛生院建設得到加強,醫療條件不斷改善,突發性重大公共衛生事件的應急機制初步建立,人口自然增長率5‰。接受義診患者1 300多人(次)。

社會保障

2005年,商都縣基本養老、基本醫療和失業保險覆蓋面進一步擴大,城鎮登記失業率控制在4.6%以內。

經濟建設

工業經濟

商都縣工業經濟在改革產權制度的基礎上,積極開展橫聯引進,一大批企業在商都安家落戶,鹿王集團商都分公司、奧淳酒業有限公司、雙利皮毛制品有限公司、牧機有限責任公司等一些骨干企業在市場經濟條件下逐步發展壯大。特色工業產品羊絨衫、奧淳系列營養酒、羊剪絨拖鞋、風力發電機等知名產品銷往全國,有的還出口世界。高載能重化工企業發展迅速,目前13家企業通過技改擴建后,硅鐵電石的生產規模達到100萬噸。礦產主要有花崗石、石灰石、石英石、螢石、長石、煤、瓷土、水晶、云母、鐵、鎢等。已建起農機修造、水泥、磚瓦、皮毛、針織、地毯、釀造、服裝等工業企業。1989年工業總產值4192,9萬元。

農業經濟

商都縣土地貧脊、風蝕沙化嚴重,糧食生產長期低而不穩。全縣有耕地150萬畝,其中水澆地20萬畝。農作物主栽品種有馬鈴薯、玉米、蔬菜、雜糧雜豆;正常年景平均可產2.5億斤糧食,3000萬斤油料,10億斤蔬菜,是內蒙古自治區重要的商品糧食基地和蔬菜種植基地。全縣實有草場面積約235萬畝,牲畜飼養量平均達200多萬頭(只)。平均年產優質絨毛1000噸、皮張60萬張、肉類2.5萬噸、鮮年奶15萬噸。

地方特產

奶豆腐

蒙古語稱“胡乳達”,是蒙古族牧民家中常見的奶食品。味道有的微酸,有的微甜,乳香濃郁,牧民很愛吃,常泡在奶茶中食用,或出遠門當干糧,既解渴又充饑。還可以做成拔絲奶豆腐,其軟韌牽絲為斷,是宴席上的一道風味名菜。

手扒肉

內蒙古大草原各族人民千百年來最喜歡、最常用的傳統食品,也成為內蒙古地方風味之一。制作和吃法別具一格:將羊按各關節帶骨分割成數塊,放入不加鹽和其它佐料的白水鍋內,用大火保持原汁原味,適當控制火候。只要肉已變色,即可食用。肉鮮而不膻,肥而不膩,易于消化。

|