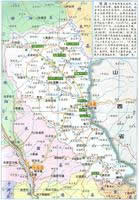

佳縣,位于陜西省東北部黃河中游西岸,毛烏素沙漠的東南緣。東與山西臨縣隔黃河相望,西同米脂接壤,南同吳堡縣山水相連,北同神木縣毗鄰,西南依綏德,西北靠榆林。轄20個鄉(鎮)653個村委會,總人口23.68萬人,土地總面積2028平方公里。是一個以農業為主的國家貧困縣,2002年,全縣國內生產總值3.3億元,財政總收入908萬元,農業總產值1.53億元,糧食總產4.4萬噸。

行政區劃

佳縣轄8個鎮、12個鄉:

鎮:佳蘆鎮、坑鎮、店鎮、烏鎮、金明寺鎮、通鎮、王家砭鎮、方塌鎮

鄉:劉國具鄉、峪口鄉、木頭峪鄉、螅鎮鄉、大佛寺鄉、康家港鄉、上高寨鄉、劉家山鄉、興隆寺鄉、官莊鄉、朱官寨鄉、朱家坬鄉

歷史沿革

文物考古證明,遠在新石器時代,佳縣就有人類繁衍生息。自西漢始,縣境內曾設置過圜陰縣、方陰縣、革融縣、開疆縣、中鄉縣、真鄉縣、真州、晉寧軍、晉寧州,金大定二十四年(1184)改稱葭州,地轄神木、府谷、吳堡、葭縣四縣。此后,州境建置相對穩定。民國二年(1913)由州改為縣。1964年,因“葭”字生僻,經國務院批準,葭縣改為佳縣。

地理氣候

佳縣是一個純山區,海拔高度675-1339.5米之間,由北至南呈現出支離破碎、縱橫 交錯的復雜地形氣候屬大陸性季風氣候,年平均氣溫為10℃,無霜期159天,年降水量395毫米。

自然資源

佳縣國土資源廣闊,總土地面積304萬畝,農用地271萬畝(包括耕地98.6萬畝,園地7.8萬畝,林地101.7萬畝,牧草地47萬畝,其它農用地15.9萬畝),建設用地13萬畝,未利用地20萬畝。

佳縣是典型的貧困山區,自然資源貧乏,立地條件差,全縣可分為北部丘陵片沙區(約30%)、西南丘陵溝壑區(約占52%)、東南黃河沿岸土石山區(約占18%)。三種地貌類型。總土地面積中,25度以上的陡坡地占30%,氣候干旱少雨,年均降水量390毫米。目前已探明的地下資源均因儲量小、埋藏深,無開采價值,屬典型山區農業縣。農業生產以雜糧為主,所產大明綠豆、黃豆、洋芋等產品在市場上享有較高的聲譽。佳縣沿黃河地區是中國北方紅棗的最佳適生區,有悠久的紅棗栽培歷史,現全縣紅棗栽植面積40萬畝,盛產期紅棗面積20萬畝,正常年景年產紅棗7000萬斤,是縣城經濟的支柱產業。1998年,國家林業局授予佳縣“中國紅棗名鄉”稱號,2005年,在佳縣紅棗產業辦公室的領導和實施下,經過多年的轉換期,通過北京五岳華夏管理技術中心的嚴格檢查和評審,獲得中國有機產品認證,成為我國第一家有機紅棗。佳縣紅棗有46個品種,其優良品種有油棗、木棗酸棗和引進河北的贊皇棗。油棗子1996年獲陜西省經濟林名特新優果品品評會金獎,木棗和酸棗獲銀獎。佳縣紅棗的醫用和保健早負盛名,據北京《同仁堂》之載,“用佳州油棗入藥配方可醫百病”,可見佳縣紅棗在果品中的地位及開發潛力。

通過調閱地質考查資料和試鉆探,境內蘊藏著較為豐富的巖鹽、煤炭和天然氣等礦產資源。特別是巖鹽,縣境90%的區域都有儲藏,預測儲量8000億噸,已探明儲量1000億噸以上,分別占全市儲量的11.3%和13.5%,鹽層厚度80—120米,開發前景可觀。

農業資源

農特產品主要有紅棗、綠豆、洋芋、羊子等。佳縣是中國紅棗名鄉,2001年,國家林業局授予佳縣“中國棗鄉”稱號。朱家洼鄉泥河溝村生長著1300多年前栽植的老棗樹,至今仍冠蓋如云,果實累累,被專家稱為“棗樹王”、“活化石”。北京同仁堂志有“佳州油棗入藥可醫百病”的記載。2005年,佳縣取得國家有機紅棗生產基地和有機紅棗產品“雙認證”;以綠豆為主的小雜糧暢銷全國各大市場,洋芋淀粉生產的β—環糊精出口日本、東南亞等國,羊肉以膻味小、肉質鮮美受到消費者青睞。

改革開放以來,佳縣紅棗生產迅速發展。按規化到2005年,全縣棗林面積將達60萬畝,紅棗總產量達6萬噸,總產值1億多元,基本實現紅棗產業化。佳縣是革命老區,為新中國的解放做出了極大的 貢獻,相信在新中國建設事業的宏偉藍圖中,佳縣人民會寫上更精彩燦爛的一筆。

經濟發展

近年來,縣委、縣政府立足實際,大力發展“一紅一白”為主的縣域經濟,改善農業生產條件,著力加強基礎設施建設,全面推進社會各項事業發展,取得了顯著成績。2001年,在遭受嚴重旱災的情況下,全縣實現農業總產值9974萬元,農民人均純收入627元,地方財政收入793萬元。完成鄉鎮企業總值2.45億元,社會消費品零售總額8455萬元,全社會固定資產投資7406萬元,國內生產總值2.596億元。

交通通信

佳縣道路交通比較發達,榆(林)佳(縣)路、佳(縣)吳(堡)路縱貫南北,太(原)佳(到)路、佳(縣)米(脂)路橫貫東西。東經佳(縣)臨(縣)黃河公路大橋距首都北京760公里,西距寧復銀川500公里,南距省府西安650公里,北到榆林城97公里。全縣已有474個村通公路,鄉村通車里程達1563公里。縣城開通了2000門程控電話,銀(川)榆(林)二級通信光纜直達佳縣,并分輸到8個大鄉鎮,實現了郵電通信交換程控化、傳輸數字化。佳縣位于陜西省東北部,黃河中游晉陜峽谷西岸。

革命老區

佳縣是革命老區,頌歌《東方紅》的故鄉。1926年建黨,1940年解放。1947年,黨中央轉戰陜北期間,曾在佳縣神泉堡等15個村生活、工作、戰斗過100個日日夜夜,并在梁岔村指揮了著名的沙家店戰役,為解放戰爭由戰略防御轉入戰略進攻奠定了基礎。毛主席還為當時在佳縣縣委作了“站在最大多數勞動人民的一面”的題詞,1993年,省政府命名佳縣城為歷史文化名城,公布佳縣為對外開放縣。

佳縣具有光榮的革命傳統。明崇禎四年(1631),貧民任可學、申在庭、馬丙貴等在螅蜊峪荷葉坪村揭竿而起,反抗腐朽的明王朝。民國二年(1913),金明寺秦馬鹼村發生了“神團暴動”,在貧苦農民中產生了強烈反響。1924—1925年,喬國禎、杜嗣堯、高光祖等在綏德省立第四師范學校加入了中國共產黨,回縣后,組建振葭會,創辦《振葭刊》,宣傳馬列主義,傳播革命火種。1925年暑假,在店鎮建立了境內第一個黨組織——中共店鎮支部。1926年中共葭縣支部誕生。1927年,中共葭縣委員會成立,店鎮高小、螅鎮高小、烏鎮高小、神堂溝村等基層黨支部亦相繼建立,領導各地群眾掀起了如火如荼的革命活動。1934年2月6日,陜北特委、葭縣委組織發動了“木頭峪暴動”,拉開了本縣農民武裝革命的序幕。2月15日成立了中國工農紅軍陜北游擊隊第四支隊。5月成立了游擊隊第六支隊。1935年2月成立了游擊隊新六支隊。9月紅色區域發展到100多個村莊,革命星火已燃成燎原之勢。1936年2月,境內地方武裝配合劉志丹率領的紅二十八軍東征,將圍剿根據地之敵全部擊潰,使葭、米、綏、吳與神府革命根據地連成一片。抗日戰爭期間,全縣人民同仇敵愾、共御外侮。縣委組建了河防游擊隊,配合八路軍堅守數百里河防,阻擊日軍西渡,并對渡河來犯日軍給予迎頭痛擊。與此同時,和國民黨制造反共摩擦的行徑進行了針鋒相對的斗爭,取得了很大勝利。1947年,解放戰爭期間,毛澤東率領中共中央及中國人民解放軍總部,轉戰陜北來到佳縣,生活戰斗了98天。期間,毛澤東在梁家岔的土窯洞里指揮了著名的沙家店戰役,制定了《解放戰爭第二年的戰略方針》,發表了《中國人民解放軍宣言》,并為中共佳縣縣委和縣晉劇團分別題寫了“站在最大多數勞動人民的一面”和“與時并進”的光輝題詞。佳縣人民曾經為新中國的建立做出了巨大貢獻,先后有4000多名青壯年參加了人民解放軍和地方武裝,近2000人的單架隊隨軍服務,臨時運送軍需物資的人力、畜力更不計其數,有837名英烈為國捐軀。

旅游資源

佳縣具有獨特而神奇的旅游資源,以白云山為中心的白云山風景名勝區,集人文景觀、黃河峽谷、橫嶺等自然景觀為一體,是國家級風景名勝區之一,也是榆林市規模最大的風景名勝區,景區內有全國罕見的山城“鐵佳州”o西北地區最大的古建筑群和道教圣地——白云觀,黃河奇景香爐寺、宋代石窟云巖寺名士之子凌云鼎等名勝古跡聞名遐邇。這些獨特的自然景觀和人文景觀,既有美妙的神奇傳說,又有深刻的歷史內涵,是古代勞動人民文化藝術、聰明智慧的結晶,因而吸引著大量的省內外游 客及港澳僑胞和海外友人前來觀光旅游。白云山因建名勝古跡白云觀而聞名。白云觀始建于宋代,至明、清時,是以古廟為載體的道教圣地。明萬歷四十六年(公元1618年)萬歷皇帝朱翊給白云山頒圣旨一道,賜御制《道藏》4726卷,自此名聲大震。當地官民信士大興土木,營造道觀,后經歷代。續建補葺,建成占地面積200多畝的宏大宮觀,并存有建筑、雕塑、繪畫、書法、碑碣、音樂等豐富的文化藝術精粹,成為西北地區最大的明、清古建筑群,黃河沿岸最具影響的宗教旅游。2000年國務院公布白云山為全國重點文物保護區。

云巖寺位于古城南1公里的青嶺下,是以石窟為主的佛寺,此窟開鑿于宋宣和四年(公元1112年)至今有八百多年的歷史。窟內有釋迦牟尼等石刻48宗,造像形態逼真,條理清晰,是難得的藝術珍品,具有很高的藝術價值和觀賞價值。云巖寺依山而建,內外怪石嶙峋,山勢嵯峨,寺前是黃河于佳蘆河匯集處,山光水色,相映成趣,為省級重點文物保護單位。

|