|

吳興區是浙江省湖州市市轄區,地處長江三角洲15個城市的中心位置,東距上海150公里,南接杭州86公里,西連南京230公里,北隔太湖與蘇州、無錫相望,是湖州這一國務院確定的長江三角洲“先行規劃、先行發展”的15個重點城市之一的中心城市所在地,是全市的政治、經濟、文化中心。總面積871.9平方公里,總人口58萬。吳興自戰國時期楚春申君黃歇置縣至今,已有2300多年歷史,是聞名遐邇的東南望郡、歷史名邑。吳興是新石器時代馬家浜文化和良渚文化的重要發祥地之一,自古以來民康物阜,人杰地靈,素有“魚米之鄉,絲綢之府,文化之邦”的美譽。

行政區劃

吳興區轄7個街道、6個鎮、3個鄉:

街道:月河街道、朝陽街道、愛山街道、飛英街道、龍泉街道、鳳凰街道、康山街道

鎮:織里鎮、八里店鎮、妙西鎮、楊家埠鎮、埭溪鎮、東林鎮

鄉:道場鄉、環渚鄉、白雀鄉

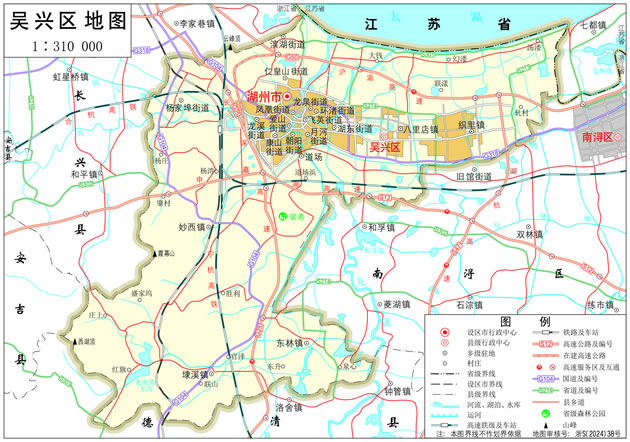

湖州市吳興區地圖

歷史沿革

三國吳寶鼎元年(公元266年),以烏程為郡治置吳興郡,“吳興”之名始于此。

吳興有著悠久的歷史和古老的文化,是新石器時代馬家浜文化和良渚文化的重要發祥地之一。楚考烈王十五年(公元前334年),春申君黃歇徙封于吳,于今吳興區道場鄉境內筑菰城,置菰城縣(今遺址尚存)。秦時改稱烏程縣。三國吳寶鼎元年(公元266年),以烏程為郡治置吳興郡,“吳興”之名始于此。唐調露二年(公元680年),分烏程置吳興縣,這是縣以“吳興”冠名的第一次。后建置雖數有變更,但“吳興”之名屢現于史冊。 民國元年2月(公元1912年),撤道廢府,設吳興縣。

1981年1月,撤縣并入湖州市。2003年1月,經國務院批準,設立湖州市吳興區,區委、區政府駐湖州市區。

歷史文化

吳興區歷史悠久,土地富饒,是聞名遐邇的東南望郡,歷史名邑,素有“魚米之鄉、絲綢之府、文化之邦”的美譽,被譽為鑲嵌在長江三角洲的一顆璀璨明珠。早在新石器時代先民就在這里聚居生活,錢山漾遺址出土4700多年前的家蠶絲織物,是迄今為止發現的世界上最古老的家蠶絲織物。自戰國“四公子”之一的楚春申君黃歇建菰城置縣至今,已有2400多年歷史,唐代文學家顧況記述中有“江表大郡,吳興為首”之說,現仍完好保存著飛英塔、鐵佛寺、蓮花莊、錢業會館等眾多名勝古跡。吳興區人文薈萃,人才輩出,三國時吳興人曹不興被譽為“中國佛畫之祖”。元代吳興大書畫家趙孟頫創立了“趙體”書法,涌現了高閑、燕文貴、錢選、王蒙等一大批彪炳千秋的書畫大家,還有王羲之、顏真卿、蘇東坡、米芾、鄭板橋等曾為官寓居于此,素有“中國書畫史、半部吳興寫就”之說。唐代陸羽隱居吳興寫下歷史上第一部《茶經》,從此茶文化影響了中國和全世界,北宋教育家胡瑗在宋明理學中開創了“湖學”,近代法學之父沈家本、辛亥革命志士陳英士、著名教育家朱家驊、中國原子彈之父錢三強、徒步走世界的第一人潘德明以及海空衛士王偉等都誕生于此。

氣候特征

吳興區屬亞熱帶季風氣候,四季分明,氣候溫和,年平均氣溫15.8℃,年平均降雨日142—155天,年平均降水量1200毫米左右,無霜期224——246天,是江南最宜人居住和創業的城市之一。吳興區北面是風光旖旎的太湖,西南是連綿橫亙的青山翠竹,既有“西塞山前白鷺飛,桃花流水鱖魚肥”的桃源風光,又有“山從天目成群出,水傍太湖分港流”的真山真水,更有“行遍江南清麗地,人生只合住湖州”的聞名盛譽。區政府所在的中心城市是國家衛生城市,獲得聯合國人居中心授予的“最佳人居城市”稱號。

地理位置

吳興區位于浙江北部、太湖南岸,東臨上海,南接杭州,西近南京,北隔太湖與蘇州、無錫相望,地處長三角經濟圈、環杭州灣產業帶和環太湖經濟圈的腹地,經濟產業發達,商貿市場繁榮,是承接杭州灣、長三角各地區經濟架構重組、產業鏈延伸、技術資金溢出和產業梯度轉移的重要平臺。

吳興區水陸交通發達,長湖申航線千帆競發,百舸爭流,被譽為中國的“萊茵河”;104國道、318國道、杭寧高速公路貫穿全境,申蘇浙皖高速公路和申嘉湖高速公路已將吳興納入了上海一小時快速交通圈;宣杭鐵路、新長鐵路已全線貫通;擁有全國一流的鐵路、公路、水運中轉港。

經濟狀況

吳興區現代農業發展起步較早,已經培育了龜鱉、筍竹、蔬菜、肉雞、花卉茶果五大農業特色主導產業,吳興食品加工園被列為國家級農產品加工業示范基地。工業經濟的主導地位日益凸現,已形成以新型紡織、新型建材、金屬制品、機械電子為支柱,通信器材、電子信息、生物醫藥相應發展的現代工業體系,集聚了全市重要的規模企業群和品牌企業群。美欣達、棟梁成功上市,金洲管道、棟梁鋁合金型材、珍貝羊絨產品、美欣達燈芯絨、佳雪特種微電機等在全國同行業名列前茅,珍貝、美欣達、金洲先后被授予“中國馳名商標”、“中國名牌”等稱號。

通過擴大對外開放、加大招商引資力度,中環水務、香港永義、中海石油、上海實業等知名大企業落戶吳興創業發展。現代商貿物流業快速發展,織里鎮歷史上因織造業興盛而得名,是中國童裝名鎮,擁有國內25%的市場份額,并培育了童裝和棉坯布兩大市場,已成為全國最大的童裝產銷基地和棉坯布集散中心,產品物暢其流。

吳興地處杭嘉湖平原,是浙江省糧食、蠶繭、淡水魚、筍竹、茶葉等農副食品的重要產區。近年來,按照建設現代農業的要求,以提高農業競爭力為核心,加快產業結構調整,推動傳統農業向現代農業的轉變。全區已基本形成了蔬菜、龜鱉、花卉苗木、竹筍、畜禽等五大特色產業,一個全市之最、全省一流的吳興食品工業園將于2005年建成,目前已有近十家農業龍頭企業入園。 工業是吳興經濟的主體。全區已初步形成了以新型紡織、新興建材、特色機電、農產品加工、電子信息等為特色的產業體系。金屬制品、鋁合金建材、微特電機、羊絨羊毛衫等生產企業已躋身全國同行前茅。電子、生物醫藥等高科技產業已成為新的經濟增長點。以織里鎮為代表的童裝加工業是我區紡織產業的一大亮點,已成為全國最大的童裝生產和銷售基地,擁有國內市場21%的份額,織里鎮還被中國紡織協會命名為首個"中國童裝名鎮"。 吳興環境舒適,是江南最宜人居住和創業的城市。北面是風光旖旎的太湖,西南是連綿橫亙的青山翠竹,既有“西塞山前白鷺飛,桃花流水鱖魚肥”的桃源風光,又有“山從天目成群出,水傍太湖分港流”的真山真水,更有“行遍江南清麗地,人生只合住湖州”的稱贊。區政府所在的中心城市是浙江省文明城市、國家衛生城市、全國雙擁模范城、中國優秀旅游城市,還曾獲得聯合國人居中心授予的“最佳人居城市”稱號。2004年起開展的新一輪創建全國文明城市、國家環保模范城市、國家園林城市和生態市的“四城聯創”工作,將進一步全面提升城市品位。

社會發展

教育、文化、衛生、體育等城鄉社會事業全面發展,人民生活水平得到顯著提高。區、鄉鎮全部進入省級教育強區、強鎮行列,群眾性文化活動蓬勃開展,積極探索困難群眾救助幫扶長效機制,有效整合各類救助資源,建立起覆蓋全區、涵蓋全部困難群眾的“五統一”新型社會救助體系;率先建成集預防、保健、醫療、康復、健康教育和計生技術指導“六位一體”的農村社區衛生服務體系,已成為全國的亮點,中央電視臺“焦點訪談”欄目作了專題報道。國家級南太湖全民健身基地已建成投入使用。

東部新區是湖州中心城市發展的核心區塊,涉及八里店、環渚、織里三個鄉鎮,區域總面積183平方公里,規劃區范圍面積90平方公里,其中中心區46平方公里、織里片區32平方公里、環渚片區8.3平方公里、吳興食品加工園3.7平方公里。中心區近期實施28.3平方公里,總體布局為一心(中央商務中心)、二軸(吳興大道、南太湖大道)、三平臺(景區平臺、工業平臺、商貿平臺)。圍繞建設生態型濱湖大城市的目標,突出“生態、文化、和諧、精致”的城市特色定位,按照“一次規劃、分步實施、兩翼推進、中間突破”的開發建設思路,堅持“高起點規劃、高標準建設、高強度投入、高水平管理、高效率產出”的原則,已累計完成投入36億元,區域內主要道路框架基本形成,吳興大道、南太湖大道相繼建成通車,一大批基礎公建項目建成投入使用,形成了織里童裝、八里店金屬制品、環渚紡織機械等特色產業和西山景區、八里店社區等商貿旅游居住區塊,東部新區的承載力、集聚度和輻射力顯著增強,成為吳興區擴大對外開放、統籌城鄉發展和打造先進制造業基地的主要平臺。特別是按照“生產進園區、生活進社區、商貿進市場”的思路,對東部新區八里店鎮區域內的2400戶農戶、9600人實行一次規劃、一次拆遷、一次安置、一次配套,建設了總建筑面積64萬平方米的八里店社區,中央電視臺“新聞聯播”作了報道。

風土人情

毗山位于湖州市東郊。明成化《烏程縣志》載:“縣東北五里大溪上,突然獨峙,與城相毗而近,故名”。元代趙孟頫《吳興山水圖記》:“東北曰毗山,遠樹微茫中,突若覆釜”。每年農歷二月二十九日是觀音生日,也是踏青郊游的好時光。這一天,湖州城及近郊數萬男男女女都要踏青游毗山,朝拜觀音。這一風氣由來已久,已成為湖州民間風俗之一。

風景旅游

蓮花莊:在歷史上為著名的園林勝地。“荷花盛開,錦云百傾”,“為吳興一絕”。園林占地112畝,布局根據特定地形將山石、水體、植物、建筑組成畫面,形成豐富多特色彩的景象空間。設計有白萍春曉,云影清音,松泉印月,鷗波荷香,紅蓼花疏等十景,展現了湖州歷史悠久、山清水秀的鄉土風貌。

府廟:即府城隍廟,俗稱“廟里廟”。始建于五代后唐清泰元年(934)十一月。據清同治《湖州府志》引《五代會要》中稱,“從兩浙節度使錢王(灌去氵,換王)奏”,“敕湖州城隆神封阜俗安成王”。廟址在現府廟西。又據宋嘉泰《吳興志》,南宋“紹興十八年(1148)知州事趙叔涔重建廟宇”。明洪武二年(1369)正月,朝廷又“敕封湖州城隍靈公”。明成化《湖州府志》載,湖州府城隍廟于“洪武二年徒于今所”。至明萬歷元年(1573),始尊“湖州府城隍勞公神”,并于原廟中專修“勞公神廟”,故俗有“廟里廟”之稱。

潮音橋:俗名橋里橋,在湖州南門,橫跨于溪之上。明嘉靖十八年(1539年)始建,萬歷三十三年(1605年)重建,據清光緒《烏程縣志》載:“舊為潮音渡,以橋東慈感寺奉觀音大士故名。”渡口建橋,仍沿用渡名,故名潮音橋。

|