|

【地區概況】

海珠區位于廣州市中部,北部與荔灣區、越秀區、天河區隔珠江相鄰,東部、西部、南部分別與黃埔區、荔灣區(含芳村)、番禺區相望,全區總面積90.40平方公里。區域的主體為海珠島、河南島,此外還有官洲島和丫髻沙島。

2015年,海珠區生產總值達到1422.97億元,按可比價格計算,同比2014年增長8.5%,高于廣州市平均水平(8.4%)0.1%,增速居全區第三。2015年海珠區轄18個行政街道和257個社區,常住總人口為161.37萬人。

【行政區劃】

海珠區下轄18個街道:赤崗街道、新港街道、昌崗街道、江南中街道、濱江街道、素社街道、海幢街道、南華西街道、龍鳳街道、沙園街道、南石頭街道、鳳陽街道、瑞寶街道、江海街道、琶洲街道、南洲街道、華洲街道、官洲街道。

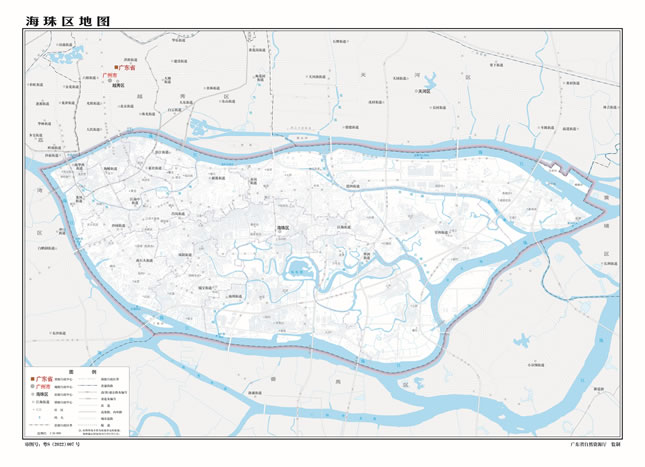

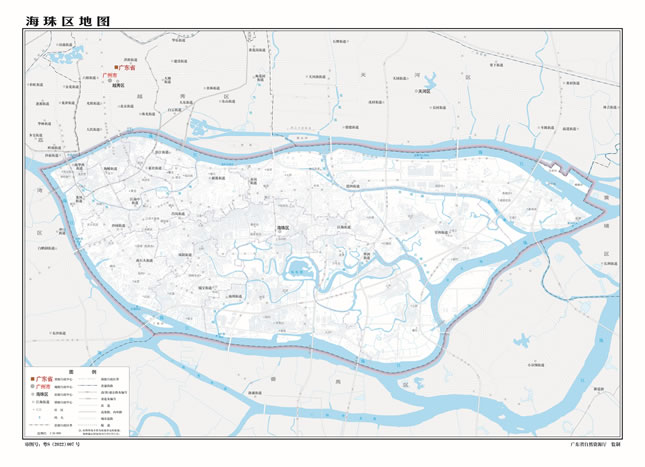

廣州市海珠區地圖

【歷史沿革】

1950年7月,將原海珠城內3個區(蒙圣、洪德、海幢)合并,成立河南區人民政府。

1980年7月,改海珠區。

1986年6月,赤崗街和新滘鎮劃入海珠區。

1988年起,廣州市管轄8區4縣8區:越秀區,東山區,海珠區,荔灣區,天河區,白云區,黃埔區,芳村,4縣:番禺縣,花都縣,從化縣,增城縣。

2000年,海珠區共有14個行政街、1個鎮,設389個居民委員會、20個村民委員會。

2001年底,海珠區有16個行政街和1個鎮、418個居民委員會和19個村民委員會。

2005年,設18個行政街、257個社區。

【人口民族】

2015年末,海珠區戶籍人口為101.05萬人,常住人口為161.37萬人,主體民族漢族,少數有民族蒙古族(239人)、回族(1437人)、藏族(64人)、維吾爾族(33人)、苗族(976人)、彝族(91人)、壯族(4735人)、布依族(113人)、朝鮮族(105人)、滿族(1102人)、侗族(345人)、瑤族(1089人)、白族(74人)、土家族(807人)、哈尼族(9人)、傣族(16人)、黎族(184人)、傈僳族(2人)、佤族(6人)、畬族(169人)、高山族(7人)、拉祜族(1人)、水族(6人)、東鄉族(1人)、納西族(8人)、景頗族(12人)、柯爾克孜族(3人)、土族(61人)、達斡爾族(8人)、仫佬族(44人)、羌族(1人)、布朗族(2人)、撒拉族(5)、毛南族(16)、仡佬族(45)、錫伯族(12)、阿昌族(2)、普米族(2)、怒族(2)、俄羅斯族(2人)、鄂溫克族(2人)、京族(5人)、鄂倫春族(1人)、基諾族(1人)。海珠區有少數民族戶籍人口約1萬人,少數民族流動人口約1.6萬人。

【經濟概況】

2015年,海珠區生產總值達到1422.97億元,按可比價格計算,同比2014年增長8.5%,其中,第一產業增加值2.32億元,同比2014年增長2.6%;第二產業增加值198.89億元,同比2014年增長3.8%;第三產業增加值1221.75億元,同比2014年增長9.5%。經濟密度達15.74億元/平方公里。

2015年,海珠區稅收總收入180.07億元,同比2014年下降0.8%。其中,國稅收入80.07億元,同比2014年增長3.8%,地稅收入100.00億元,同比2014年下降4.3%。按稅種分,企業所得稅54.72億元,同比2014年增長1.7%;增值稅37.02億元,同比2014年增長12.4%;營業稅27.72億元,同比2014年增長6.2%。海珠區一般公共預算收入52.51億元,比2014年收入實績增長4.0%(按可比口徑增長13.1%)。一般公共預算收入中稅收收入33.04億元,同比2014年增長3.4%,非稅收入19.47億元,同比2014年增長5.1%。一般公共預算支出85.80億元,同比2014年增長18.4%。

【社會事業】

衛生

截至2015年12月,海珠區屬醫療衛生單位有20間,包括專科醫院3間(分別是海珠區中醫醫院、區婦幼保健院、區口腔醫院);社區衛生服務中心14間;區疾病預防控制中心、區衛生監督所、區社區衛生發展指導中心各1間。

教育

截至2015年,海珠區共有區屬公辦中小學、幼兒園103所,其中,公辦中學22所(含區屬職業中學海珠商務職業學校)、公辦小學70所,幼兒園11所(專指區教育行政部門舉辦的幼兒園);公辦特殊教育學校1所;民辦學校共299所,其中中等職業學校1所、中小學29所、幼兒園145所、培訓機構124所。2015年海珠區小學招生14976人,初中招生10320人,高中招生4676人。

【交通運輸】

海珠區是廣州市能通往珠江三角洲各市、縣,和深圳、珠海經濟特區的重要通道。區內河涌密布,水上交通方便,不僅是廣州市區內的重要水路航道,還可直通珠江三角洲各內河港口及沿海港口。區內有客運貨運碼頭,船舶可直達汕頭、海口、三亞、廈門等沿海城市。陸路有主干道、次干道、支路,三級路網遍布海珠區,12座跨江大橋與市內各區相連,內環路、環城高速公路和華南大疲乏橫貫海珠區,廣州地鐵2號線、廣州地鐵3號線、廣州地鐵4號線、廣州地鐵8號線、廣佛線、廣州地鐵APM線通過行政區。

【風景名勝】

海珠湖

海珠區新滘路南北一帶,海珠湖是集雨洪調蓄、雨洪利用、引水補水、生態景觀、被譽為廣州的中軸綠心。

鄧世昌紀念館

海珠區寶崗大道龍珠直街龍涎里2號,鄧世昌紀念館其主體建筑鄧氏宗祠,至今已有百余年歷史,為民族英雄鄧世昌的祖祠。鄧世昌紀念館展覽內容充實,配以實物、場景復原、仿舊文獻,運用聲、光、電等多媒體手段,形象地展現了鄧世昌短暫而光輝的一生。

純陽觀

海珠區新港西五鳳村漱珠崗,純陽觀建于清道光六年(1826年),是與三元宮齊名的廣州市兩大道觀之一,是集自然風景,嶺南園林,文物保護,歷史人物和宗教文化于一體的道教活動場所。現僅存山門、靈官殿、大殿、拜亭、朝斗臺及李明徹墓。

海珠濕地

海珠濕地位于廣州市中心城區,海珠區東南部,被稱為廣州市的“南肺”和“腎”,主要包括萬畝果園、海珠湖及相關河涌39條,總用地面積約800公頃,水域面積達377公頃,是珠三角河涌濕地、城市內湖濕地與半自然果林鑲嵌交混的復合濕地生態系統海珠濕地一起示范區是海珠濕地核心區和國家級生態濕地示范區,用地面積約70公頃,包括親水花溪、果林棧道、花洲古渡等主要景點。

雙塔輝映

廣州塔矗立在廣州城市新中軸線與珠江景觀線的交匯處,與海心沙、珠江新城隔江相望廣州塔塔身高約450米,天線桅桿高160米,以總高度600米的優勢。赤崗塔建于明代萬歷四十七年(1619年),是樓閣式磚塔,是廣州明代石雕佳作廣州明代對外交往的寶貴文物。

|