|

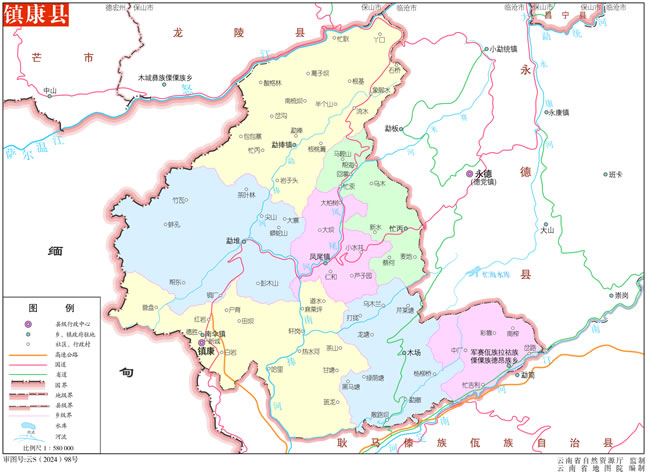

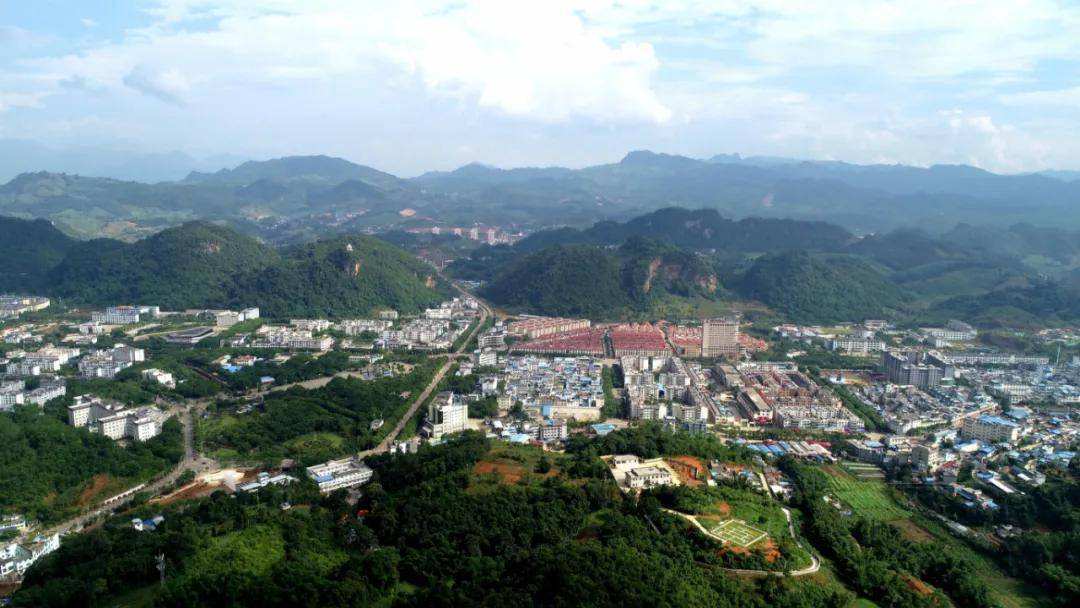

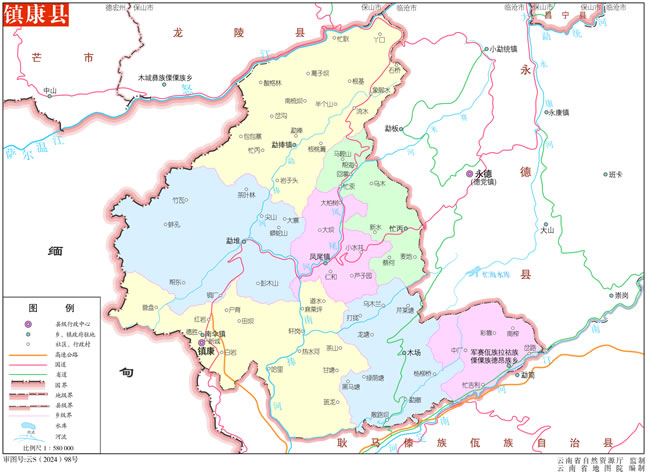

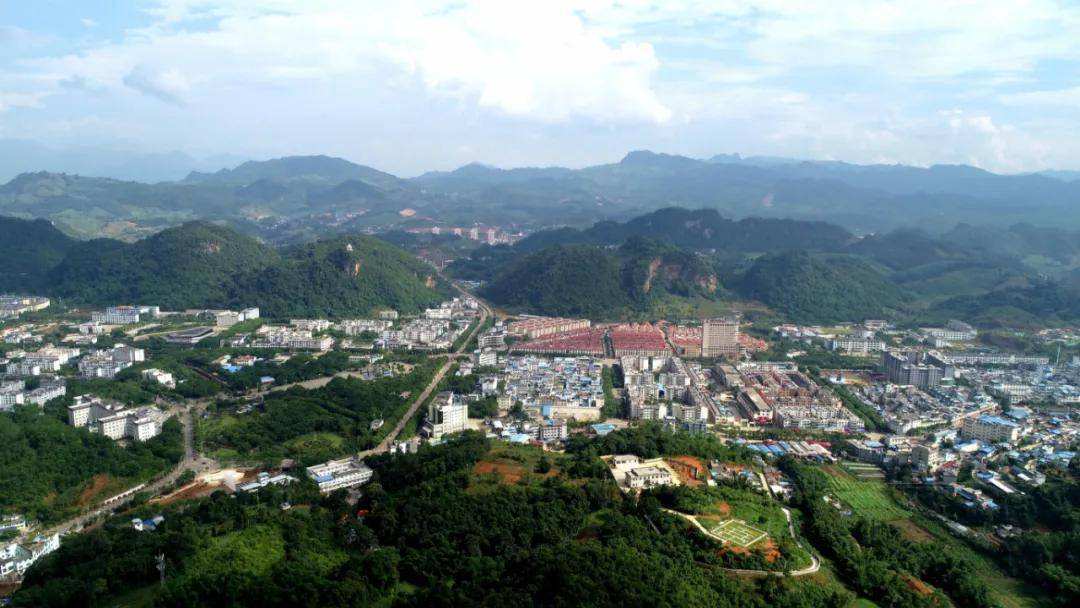

鎮康縣,隸屬于云南省臨滄市,位于云南省西南邊陲、臨滄市西部,南汀河下游和怒江下游南北水之間,南接耿馬傣族佤族自治縣,東鄰永德縣,西與緬甸果敢縣接壤,北與保山市龍陵縣隔江相望。全縣面積2642平方千米,鎮康縣是云南省25個邊境縣之一,邊境線長近96.358千米,有1個國家二類口岸和6個邊民互市點,是國家“一帶一路”倡議、孟中印緬經濟走廊建設和云南面向南亞東南亞輻射中心建設的前沿窗口。

鎮康縣屬低緯山地南亞熱帶季風氣候,年平均氣溫18.7℃,降雨量1625.4毫米。境內景點有“一洞跨兩國”南傘跨國溶洞、南捧河自然保護區等。地方特色小吃有酸扒菜、竹宴席、雞肉爛飯、牛撒撇等。鎮康縣下轄3個鎮、4個鄉,縣政府駐南傘鎮。鎮康縣常住人口為17.15萬人。是全國第二大德昂族聚居地。

【行政區劃】

鎮康縣轄3個鎮、4個鄉:

鎮:鳳尾鎮、南傘鎮、勐捧鎮

鄉:忙丙鄉、木場鄉、軍賽鄉、勐堆鄉

鎮康縣地圖

【建置沿革】

鎮康縣因鎮康河而得名,寓意為“鎮守邊關、幸福安康”。一世紀中期以前,今鎮康境為傣族古國“勐達光”(漢譯“哀牢國”)屬地。

東漢永平十二年(69年),“勐達光”(哀牢國)歸附漢朝、其地設永昌郡;今鎮康境屬永昌郡不韋縣。

蜀建興三年(225年),蜀漢在永昌郡不韋縣東南增設雍鄉縣、西南增設永壽縣,今鎮康境屬永昌郡永壽縣。

西晉泰始七年(271年),西晉將建寧、云南、興古、永昌四郡合置寧州。西晉元康九年(299年),永昌郡治不韋縣境內的傣族起兵反晉,永昌郡將郡治南移永壽縣,今鎮康境仍屬永昌郡永壽縣。

東晉元熙二年(420年),東晉滅亡,之后的宋(南朝)、齊(南朝)、梁(南朝)等中國內地王朝逐步退出云南高原。陳(南朝)代梁(南朝)后,中國內地王朝徹底放棄云南高原,今鎮康境成為傣族土目自治領地。

唐寶應元年(762年),“勐舍龍”(南詔國)仿唐朝制度在“勐掌”(保山盆地)設永昌節度、統轄瀾滄江以西地區;今鎮康境屬永昌節度拓南城。

南宋景定二年(1261年),大蒙古國招撫瀾滄江以西各類土目設金齒等處安撫司。今鎮康境屬金齒等處安撫司。

元至元八年(1271),金齒等處安撫司分設東路安撫使(鎮康路安撫使)、西路安撫使(建寧路安撫使)。今鎮康境屬金齒等處安撫司東路安撫使。至元十五年(1278年),元朝(原大蒙古國)裁金齒等處安撫司,原東路安撫使轄地設鎮康茫施柔遠等路宣撫司,下轄鎮康、茫施、柔遠等路;今鎮康境屬鎮康路。至元二十三年(1286年),裁鎮康茫施柔遠等路宣撫司和鎮西平緬麓川等路宣撫司、轄地并入大理金齒等處宣撫司(后改大理金齒等處宣慰司都元帥府),今鎮康境屬鎮康路。元延祐三年(1316年),“勐卯弄”(麓川國)向東擴張、鎮康路所轄土目歸附;今鎮康境屬“勐卯弄”(麓川國)。元朝至正十五年(1355年),“勐卯弄”(麓川國)歸附元朝、其地設平緬宣慰司,今鎮康境屬平緬宣慰司。

明洪武十五年(1382年),“勐卯弄”(麓川國)歸附明朝、其地設麓川平緬宣慰司,今鎮康境屬麓川平緬宣慰司。明永樂元年(1403年),明朝析麓川平緬宣慰司地設灣甸長官司。永樂三年(1405年),灣甸長官司改灣甸御夷州,今鎮康境屬灣甸御夷州。永樂七年(1409年),明朝析灣甸御夷州地設鎮康御夷州。今鎮康境屬鎮康御夷州。

清順治十六年(1659年),清朝降直隸鎮康御夷州為散州,劃入永昌府。雍正八年(1730年)7月,永昌府屬迤西道。光緒三十四年(1908年)正月,鎮康(土)州治所由永康遷至德黨。宣統二年(1910年)9月,改鎮康委員為永康州,仍屬永昌府。

民國二年(1913年),民國政府裁府,永康州改為鎮康縣,改屬滇西道(后改騰越道)。民國三年(1914年),將滇西道改為騰越道,鎮康縣屬騰越道。民國十八年(1929年),裁道直屬省。民國三十一年(1942年),屬云南省第五行政督察區(駐順寧縣)。民國三十七年(1948年),屬云南省第九行政督察區(駐緬寧縣)。

1950年4月5日,鎮康縣和平解放;同年5月,鎮康縣人民政府正式成立,縣府駐德黨鎮,隸保山專區。

1951年1月19日,原保山縣第6區所屬忙蚌等16個自然村劃歸鎮康縣。同年7月,原耿馬設治區所屬河外東、西兩區劃歸鎮康縣轄。同年10月6日,鎮康縣桂花壩、黃草壩、白泥塘等村寨劃歸昌寧縣。

1952年11月25日,內務部批復:設立緬寧專區,保山專區的鎮康縣劃歸緬寧專區。

1954年6月30日,政務院批準:緬寧專區更名為臨滄專區,鎮康縣隸屬臨滄專區。

1958年12月31日,臨滄地委批準撤銷中共大雪山區,成立花山和南屏人民公社,劃歸鎮康縣轄。

1963年9月14日,國務院全體會議第135次會議決定:設立永德縣。以鎮康縣的內地5個區、63個人民公社的行政區域為永德縣的行政區域。鎮康縣駐地遷駐鳳尾壩,鎮康縣隸屬臨滄專區。

1970年,臨滄專區改為臨滄地區,鎮康縣屬臨滄地區。

2001年12月,民政部批復:同意將鎮康縣人民政府駐地由鳳尾鎮遷至南傘鎮。

2003年12月,撤銷臨滄地區、設立地級臨滄市,鎮康縣屬臨滄市。

2005年5月29日,鎮康縣縣政府遷駐南傘鎮辦公。

2021年12月21日,鎮康縣被云南省人民政府公布為陸地邊境口岸城市。

【地理環境】

位置境域

鎮康縣位于云南省西南部,臨滄市西部,地處南汀河下游和怒江下游南北兩水之間。縣域周長318.6千米,其中國境線長96.358千米,東西寬71.9千米,南北長70.6千米,國土總面積2642平方千米。縣境東與永德縣接壤,南與耿馬傣族佤族自治縣毗鄰,西與緬甸撣邦第一特區果敢縣相連,北與保山市龍陵縣隔怒江相望,是云南省25個邊境縣之一。

地勢地貌

鎮康縣境內最高點為木場鄉的雪竹林山,海拔2978米,最低點為南汀河軍賽段大花橋旁,海拔510米,相對高差2468米。縣域總面積中山區面積占98%,壩區面積占2%。

氣候

鎮康縣屬低緯山地南亞熱帶季風氣候,主要氣候特點為大部地區氣候較熱,日照充足,霜期短,四季不明顯,雨量充沛,干濕季分明,立體氣候顯著。年平均氣溫18.8℃,年平均降雨量1585.8毫米,年平均相對濕度81%,冬無嚴寒,夏無酷暑,四季如春。境內最高海拔2978米,最低海拔510米。

【社會事業】

教育事業

鎮康縣全縣共有各類學校164所。其中,職業高級中學1所、教師進修學校1 所、初級中學8所、完全中學1所、小學76所(含教學點4 個)、幼兒園77 所。在校學生總數39324人,其中職業高級中學1901人(含中等職業學校非全日制學生1291人)、普通高中3289人、初級中學8564人、小學18472人、幼兒園7098 人。學前三年毛入園率94.03%,小學適齡兒童入學率達99.98%,初中毛入學率100.18%。高中階段教育毛入學率 93.74%,九年義務教育鞏固率97.14%。

文化事業

鎮康縣有綜合檔案館1所,文化館1個,圖書館1個,館藏圖書31020冊,藝術表演團隊1個,表演場所1個。

醫療衛生

鎮康縣擁有醫療衛生機構107個(包括鄉、村級衛生院/室)。醫療衛生機構擁有床位數1154張,衛生技術人員1186人,其中執業(助理)醫師294人。

【風景名勝】

南傘跨國溶洞

南傘跨國溶洞位于鎮康縣南傘鎮東南3千米的中緬邊境線上,總占地面積6000畝,溶洞內自然景觀奇特。從洞內游覽2千米即到緬甸撣邦第一特區果敢縣境內,是云南乃至中國唯一的“一洞跨兩國”自然景觀。

南捧河自然保護區

南捧河自然保護區經云南省人民政府批準于1999年10月31日建立,面積36970平方千米。保護區位于云南省西南邊疆,臨滄市西部鎮康縣境內。保護區分為竹瓦、忙丙后箐、薄刀山、雪竹林山共四個片區,東西跨度65千米,南北跨度36千米,面積36970平方千米。保護區氣候垂直帶完整,涵蓋從海拔700米的熱帶雨林到海拔2978.6米的亞高山草甸生態系統,熱帶山地森林生態系統完整。

【歷史文化】

民族文化

“阿數瑟”曲調源于現實生活,是一種用直白的描述、貼切的比喻表達人們之間的感情的民間演唱藝術。演唱者往往是現編現唱,不用做什么準備,從天文地理、生產節氣、男女之愛、古今風物等都可以唱進調子里,每唱完兩句,后面都要以“阿數瑟呢瞧著,羅細瑟呢甩著”結束。

“阿數瑟”是中緬邊民友好聯誼的方式之一,鎮康縣每年都舉辦“阿數瑟”歌王歌后比賽。2012年,“阿數瑟”民歌舞樂文化被列入云南省非物質文化遺產。2017年10月,“阿數瑟”民歌舞樂文化被當時的國家文化部命名為“中國民間文化藝術”,鎮康被命名為“中國民間文化藝術之鄉”。

文物古跡

第三次全國文物普查,鎮康縣共普查65個文物點,其中文物新點60個、復查點5個(消失不可移動文物一個),其中石窟寺及石刻1項,近現代重要史跡及代表性建筑25項,古建筑2項,古遺址26項,古墓葬6項。

【地方特產】

山茶

忙丙鄉馬鞍山村一帶盛產茶葉,“馬鞍山茶”2015年榮獲北京國際茶葉展金獎,2017年獲得國家地理標志證明商標,2019年獲得第十二屆東莞茶葉博覽會金獎、臨滄“天下茶尊”茶葉節鉑金獎、金獎、特優獎。

堅果

鎮康縣1996年開始種植堅果,目前面積達43萬畝,年產量11047噸,產值3.39億元。

【美食小吃】

雞肉爛飯

雞肉爛飯佤族語稱“布安納亞”,是佤族菜譜中最著名的一道菜,也是佤族待客的上等佳肴,因其比稀粥要稠一些,有經過加工的雞肉混合,故俗稱雞肉爛飯。

牛撒撇

牛撒撇是傣族傳統藥膳佳肴。撒撇,傣語,指牛苦腸內一種消化液之類的苦汁,系牛撒撇菜的主要原料。牛撒撇菜,以牛肚、腰里肉、直腸、肝、脾、苦腸汁為原料加佐料制作而成。

|