|

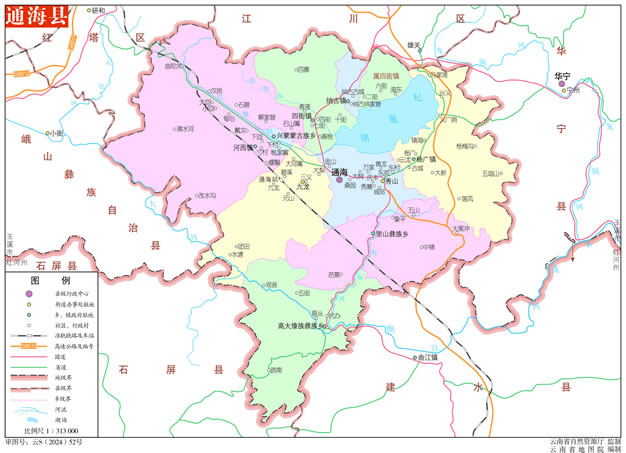

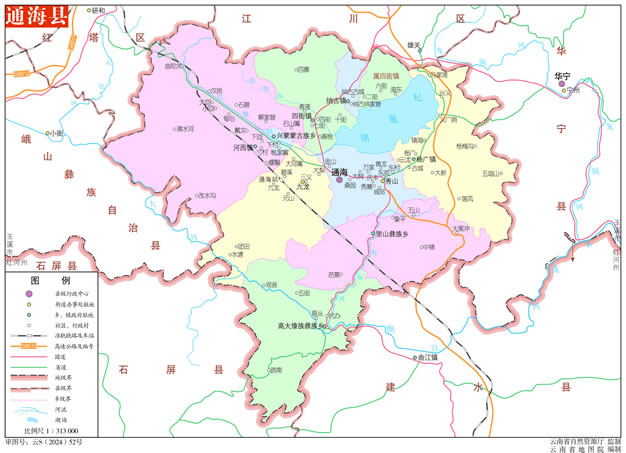

通海縣,隸屬云南省玉溪市,位于云南省境中部偏南,杞麓湖畔的湖積平原上,東與華寧縣接壤,西與峨山彝族自治縣、紅塔區相鄰,南與紅河州石屏縣、建水縣交界,北與江川區毗鄰,總面積721平方千米。通海縣下轄2個街道、4個鎮、3個鄉。通海縣常住人口為29.23萬人。

通海縣特殊的地理自然條件成就了通海“禮樂名邦”、“秀甲南滇”、“冠冕南州”的美譽,明清兩代有舉人230余人、進士44人,選入翰林院4人。先后獲省級歷史文化名城、全國文物先進縣、全國文化先進縣、中國楹聯文化縣、中華詩詞之鄉”、國家歷史文化名城等榮譽稱號。

【行政區劃】

通海縣轄2個街道、4個鎮、3個鄉:

街道:秀山街道、九龍街道

鎮:楊廣鎮、河西鎮、四街鎮、納古鎮

鄉:里山彝族鄉、高大傣族彝族鄉、興蒙蒙古族鄉

通海縣地圖

【建置沿革】

上古,通海縣早在新石器時代,就有先民在杞麓湖畔生息、繁衍。

唐,南詔開“通海城路”,置通海鎮,設通海都督,統攝滇南地區,啟通海人文之風。

后晉,天福二年(937年),通海節度使段思平聯合三十七部,起兵滅楊干貞的大義寧國,建大理國,通海屬大理國領地。

宋,大理國在滇南置秀山郡,通海是郡治所在地,為滇南軍事、政治要地。

元,設臨安路,通海為路治所在地。至元十三年(1276年),建通海縣,置河西州,后又在河西北境之曲陀關置臨安、元江、廣西等處宣慰司都元帥府。

明,置通海御,在通海“戍兵屯田”。

清、民國,相沿為縣。

1956年,原通海縣(1949年12月13日和平解放)、河西縣(1949年12月10日正式解放)合并稱杞麓縣。

1958年,華寧縣與杞麓縣合并稱通海縣。

1959年,原華寧縣從通海縣劃出。

【地理環境】

位置境域

通海縣地處云南省中南部、玉溪市東部,東與華寧縣接壤,西與峨山縣、紅塔區相鄰,南與紅河州石屏縣、建水縣交界,北與江川區毗鄰。東西最大橫距39.97千米,南北最大縱距36.15千米,總面積721平方千米。距云南省會昆明市125千米,距玉溪市政府所在地紅塔區47千米。

地形地貌

通海縣地貌由盆地、中山、河谷三種組成。盆地區地勢由西南向東北逐漸降低,坡度3—10度,海拔1796—1820米。地形呈東西闊、南尖、北微凸之蘑菇狀地勢南低北高,海拔最高點位于河西鎮螺峰山2443米,最低點位于高大鄉馬脖子1350米。

氣候特征

通海縣地處亞熱帶半濕潤高原季風氣候區,在低緯度、高海拔地理條件的綜合影響下,受季風氣候的控制,形成了四季溫差小、早晚溫差大、干濕季分明、雨熱同季、垂直差異顯著的低緯度高原季風氣候的特點。全縣境內多年平均降雨量898毫米,多年平均氣溫15.7℃,年日照時間2273.8小時。

水系水文

通海縣水資源總量2.13億立方米,其中地表水徑流1.59億立方米,地下水徑流0.54億立方米。杞麓湖是通海縣的主要水域,座落于通海盆地中偏東側,流域面積370.5平方千米,水域面積35.54平方千米,河流分為湖盆區內河和高大(曲江)河及其支流。主要湖盆區河流有中河、大新河。曲江河及支流有:曲江河、路南河、庫南河、大箐河、小三家河、改水溝和清水河。

【社會事業】

教育事業

通海縣中、小學、中等職業學校共61所,其中高級中學2所,完全中學1所,初級中學7所,中等職業學校1所,小學50所,小學教學點1個。全縣中、小學、中等職業學校班數880個,其中:初中班205個,高中班83個,職業高中班15個,小學班577個。全縣在校學生總數34133人,其中:普通高中4355人,初中9135人,中等職業學校531人,小學20112人。全縣有幼兒園49所,班數307個,在園幼兒數10739人。全縣專任教師2869人,其中:普通中學945人,中等職業學校58人,小學1297人,幼兒園569人。全縣畢業生人數8322人,其中:高中1513人,初中3149人,中等職業學校296人,小學3364人。3—5歲兒童毛入園率100.16%,小學學齡兒童入學率達99.89%,小學升學率100%,初中升學率94.26%,高中上線率99.72%。

文化事業

通海縣有文化館1個,公共圖書館1個,鄉鎮(街道)文化站9個。2022年,被列入國家級“非遺”名錄項目2個,保護單位1個;省級項目6個,保護單位1個;市級項目17個,保護單位1個;縣級項目10項,保護單位1個。國家級非物質文化遺產代表性傳承人1人,省級13人,市級21人,縣級66人。

衛生事業

通海縣共有各級各類醫療衛生機構195個,其中:二級甲等公立綜合醫院1個;二級甲等中醫醫院1個;民營醫院5個;社區衛生服務中心1個,衛生院8個,村衛生室66個,門診部1個,衛生所及個體診所108個,專業公共衛生機構4個。全縣醫療機構實有床位1876張,其中:政府辦衛生部門所屬醫療機構1222張,民營醫療機構654張。全縣醫療衛生技術人員2479人,其中:執業(助理)醫師856人,注冊護士1253人,全縣每千常住人口擁有床位數6.42張,每千常住人口擁有衛生技術人員8.48人,每千常住人口擁有執業(助理)醫師2.93人,每千常住人口擁有注冊護士4.29人。

【風景名勝】

秀山

垂直高度不過200余米,方圓距離也不過兩公里多,卻因山色景致秀雅不群,人文景觀氣韻不凡而名冠滇中南。在《大明一統志》里,秀山被列為云南四大名山,與昆明的金馬山、碧雞山、大理的點蒼山齊名。相傳漢昭帝時,㽛(缺字:左“田”;右“句”)侯毋波治理通海,頗能施惠于民,且最早在秀山辟園林,與民同樂;到后晉天福二年(937年),南詔通海節度使段思平在會盟三十七部討伐東川節度使楊干貞前,曾在秀山神祠卜問兇吉,段思平滅楊干貞大義寧國后,建大理國,特在秀山還愿建町王廟紀念毋波,并改通海郡為秀山郡,秀山之名應是從此而始。

三圣宮

始建于元末,歷經明清歷代重建重修,現為清初和清末的建筑。寺中保存下一堂(六扇)木雕槅門,出自清末滇南木雕藝術家高應美之手,槅子門中的構圖、布局、人物造型,被省內外學者稱之為“海內第一木雕”。三圣宮布局為三進式兩院,由大殿、后東西兩廂、中殿、前東西兩廂、前殿(重檐)及前、中、后的六個躲間組成,外設圍墻并呈船形,墻外雙溪環繞而過。1993年被省政府公布為“第四批文物保護單位”。

白龍寺

位于秀山后面,始建于明萬歷二十四年(1596年),因為寺旁有一泉水,古人就建此寺并塑龍王像供于寺中。白龍寺屬一進院前后各三間夾四耳、寺內保存一塊明代碑刻,碑陰記錄了當時海貝巴(貝幣)的捐贈情況。上世紀80年代在白龍寺下開辟了茶花園、牡丹園、蘭花園,總占地8000多平方米。秀山古建筑群于1987年被省政府公布為“第三批文物保護單位”。

通海文廟

位于通海縣城南隅、座落于秀山之麓,南北向。為中軸線分幢迭起單體組合式古建筑群,由紅墻(長65米、厚1.9米、高8米)泮池、文明坊、忠烈祠、節孝祠、大城門、鄉賢、名宦祠、東廡、西廡、大城殿、鐘鼓樓、崇圣祠、尊經閣組成,總占地1.2萬平方米。通海文廟始建于元代,于明萬歷遷建今址,現存建筑為清初康熙、雍正之物。清朝時期,在通海廟學中曾經培養出朱嶟(禮部尚書),公孫翰林的董玘、董健,有名書法家闞禎兆等。通海文廟于1998年被省政府公布為“第五批文物保護單位”。

【歷史文化】

通海縣早在新石器時期就有人類在杞麓湖畔生息;漢代開“麊泠水道”(即西南絲綢之路的一支);唐代置“通海都督”,開設“通海城路”;宋代設秀山郡;元代建“都元帥府”,設臨安路,統攝今紅河、文山一帶,直至越南;明代置“通海御”,戍兵屯田;清代,各種手工業興起,成為滇南貨物集散中樞,海外物資集散運轉,商貿交易活躍而在云南著稱。各時期多民族的文化交融讓通海璀璨文化的底蘊更加深厚,特殊的地理自然條件成就了通海“禮樂名邦”、“秀甲南滇”、“冠冕南州”的美譽。名山秀水孕育出人文薈萃,通海明清兩代就有舉人230余人、進士44人,選入翰林院4人,且大都出省為官。先后榮膺“省級歷史文化名城”“全國文物先進縣”“全國文化先進縣”“中國楹聯文化縣”“中華詩詞之鄉”等榮譽稱號。

文物古跡

通海縣有90處文物保護單位,其中全國重點文物保護單位1處,省級文物保護單位9處,市級文物保護單位15處,縣級文物保護單位65處。

非遺文化

通海縣入選各級非遺代表性項目名錄30項,其中,國家級2項、省級3項、市級18項、縣級5項。

【地方特產】

豆沫糖

通海的傳統產品,清代已馳名。“香甜酥脆,入口無渣”,確非過譽,選用優質黃豆作為主要原料,另加白糖、飴糖等精工制成。層薄如紙,色白如乳,食用起來,甜而不膩,松酥、香脆,十分爽口。曾被國家評為“優質產品”,遠銷省內外。

玉溪煙葉

云南省玉溪市特產,全國農產品地理標志。玉溪煙葉色澤橙黃、富油潤、味醇和。

2010年11月15日,農業部批準對“玉溪煙葉”實施地理標志產品保護。

通海醬菜

有著悠久的歷史,產品分為:小米辣、泡椒系列、冬菜、蕌頭、野山椒、蒜苔、芥菜、姜塊、洋姜、大頭菜、醬油、花椒油等100多個品種。遠銷全國各省、市、自治區,已覆蓋全國95%的市場,年銷售收入近億元。

通海甜白酒

主要采用糯米釀造而成,營養豐富,色澤金黃,清涼透明,口感醇甜,糯米甜酒特有的香氣,風味獨特,老少皆宜。

【榮譽稱號】

通海縣先后獲“省級歷史文化名城”。“全國文物先進縣”。 “全國文化先進縣”。“中國楹聯文化縣”。 “中華詩詞之鄉”。

2018年11月,被科技部確定為首批創新型縣(市)。

2019年12月6日,入選全國農民合作社質量提升整縣推進試點單位。

2020年2月,入選2020中國食品安全百佳縣市。

2020年5月,入選“2020中國避暑名縣榜”。

2020年7月29日,入選2017-2019周期國家衛生鄉鎮(縣城)命名名單。

2021年3月3日,國務院批復通海縣為國家歷史文化名城。

2021年7月15日,入選水利部第四批節水型社會建設達標縣(區)名單。

|