|

【地區概況】

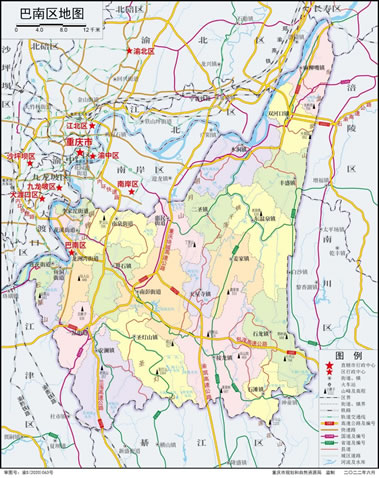

巴南區,屬重慶主城區。位于重慶主城南部,東與涪陵區、南川區接壤,南與綦江區相連,西與江津區、九龍坡區、大渡口區毗鄰,北與南岸區、江北區、渝北區、長壽區交界,總面積1825平方千米。巴南區常住人口119.55萬人。巴南區下轄9個街道、14個鎮,區政府駐龍洲灣街道龍海大道6號。

前身是千年歷史名邑巴縣,1994年撤縣建區,由巴縣更名為巴南區。三千年巴文化源遠流長,巴渝文化、抗戰文化、古鎮文化等異彩紛呈。擁有全國重點文物保護單位南泉抗戰舊址群,中國歷史文化名鎮豐盛古鎮,國家級非物質文化遺產“接龍吹打”“木洞山歌”等。

90%的區域是美麗鄉村,擁有98座水庫、135.3萬畝森林、60公里長江岸線,巴濱路親水岸線風光秀麗,國家級重點水利工程觀景口水庫滋養中心城區380萬人。優質溫泉資源占全市近50%,常年52℃的喀斯特溫泉熱洞世界罕見、亞洲唯一,是“中國優秀旅游城區”“中國溫泉之鄉”。

【行政區劃】

巴南區轄9個街道、14個鎮:

街道:龍洲灣街道、魚洞街道、花溪街道、李家沱街道、南泉街道、一品街道、南彭街道、惠民街道、蓮花街道

鎮:界石鎮、安瀾鎮、圣燈山鎮、木洞鎮、雙河口鎮、麻柳嘴鎮、豐盛鎮、二圣鎮、東溫泉鎮、姜家鎮、天星寺鎮、接龍鎮、石灘鎮、石龍鎮

【歷史沿革】

周慎靚王五年(前316年),秦滅巴國,周赧王元年(前314年),置江州縣,屬巴郡。轄境相當于今重慶市各區(除南桐礦區、雙橋區)、巴縣、江北縣、璧山縣、江津縣、永川縣和綦江縣北部。

蜀漢先主時,分其西境置樂城縣,今永川縣、江津縣地和綦江縣北部劃屬樂城縣管轄;后主延熙十七年(254年),樂城縣撤銷,上述地區復歸江州縣管轄。

南齊永明五年(487年),析江州縣地置墊江縣,西南部的今永川縣、江津縣和綦江縣北部一帶由江州縣管轄,東北部的今重慶市6個城市區、江北縣、巴縣地劃歸墊江縣管轄。

北周武成三年(561年),省墊江、枳縣地置巴縣,屬楚州巴郡。轄今重慶市6個城市區、江北縣、巴縣、璧山縣、長壽縣、涪陵市、南川縣、武隆縣。保定四年(564年),涪陵少數民族首領田思鶴內附,以原枳縣部分地區置涪陵鎮安置之,今涪陵市、武隆縣劃出。

隋開皇三年(583年),廢郡,實行州縣兩級制,并改楚州為渝州,巴縣屬渝州。大業三年(607年),廢州復郡,巴縣屬巴郡。

唐武德元年(618年),廢郡復州,巴縣屬渝州。巴縣先后分置永安縣、樂溫縣、溫山縣、南平縣、隆化縣、壁山縣,今長壽縣、南川縣、壁山縣及今縣境內白市驛區、虎溪區、青木關區部分地區劃出。中期,巴縣轄境僅有今重慶市市中區、江北區、沙坪壩區、九龍坡區、大渡口區、南岸區、江北縣、巴縣的長江南岸地區和江北沿江一帶、合川縣青平等鄉、北碚區大部分地區。

唐武德元年(618年),廢郡復州,巴縣屬渝州。巴縣先后分置永安縣、樂溫縣、溫山縣、南平縣、隆化縣、壁山縣,今長壽縣、南川縣、壁山縣及今縣境內白市驛區、虎溪區、青木關區部分地區劃出。中期,巴縣轄境僅有今重慶市市中區、江北區、沙坪壩區、九龍坡區、大渡口區、南岸區、江北縣、巴縣的長江南岸地區和江北沿江一帶、合川縣青平等鄉、北碚區大部分地區。

北宋崇寧元年(1102年),改渝州為恭州,巴縣屬恭州。南宋淳熙十六年(1189年),升恭州為重慶府,巴縣屬重慶府,府治巴縣。

元至元十五年(1278年),置重慶路,巴縣屬重慶路。至元二十二年(1285年),壁山縣撤銷,其地并入。

明洪武四年(1376年),改重慶路為重慶府,巴縣屬重慶府。成化十九年(1483年),復置壁山。唐宋壁山所轄的今白市驛區、虎溪區、青木關區部分地區仍由巴縣管轄。

清乾隆二十四年(1759年),分巴縣地置江北廳(江北區)。宣統三年(1911年),重慶成立蜀軍政府,轄巴縣等54州縣。

民國元年(1912年),改巴縣為重慶府。民國2年,廢重慶府恢復巴縣,屬川東道。民國4年,川東道易名東川道,與縣隸屬不變。民國10年(1921年),重慶設為商埠,以江巴兩縣城及附近一帶為所轄區域。指定縣城(重慶)上下游、南北岸環城15公里為市政區域。民國17年,撤四川各道恢復四川省,巴縣隸屬于省。民國24年,四川省劃設十八個行政督察區,巴縣屬第三行政督察區。

1949年,四川解放后,巴縣屬川東區璧山專區(初為巴縣專區)。

1951年1月,屬重慶市。

1953年2月,屬江津專區。

1958年11月,屬重慶市。

1994年,撤銷巴縣,設立巴南區。

【地理環境】

位置境域

巴南區,位于重慶主城南部,東與涪陵區、南川區接壤,南與綦江區相連,西與江津區、九龍坡區、大渡口區毗鄰,北與南岸區、江北區、渝北區、長壽區交界,東西距51千米,南北距71千米,總面積1825平方千米。

地形地貌

巴南區,地處四川盆地東部平行嶺谷向南傾沒與盆地南緣山地交接地帶。區內狹窄條形低山與寬緩向斜丘陵谷地相間排列,地勢東高西低、南北起伏。炮貌形態復雜多樣,山、丘、壩、階地、河谷皆具,以丘陵為主,山巒連綿起伏,溝壑縱橫交錯,呈低山、丘陵、河谷相間排列狀。

氣候特征

巴南區,屬亞熱帶濕潤氣候,四季分明,春早秋遲,夏熱冬暖,盛夏多伏旱,秋季有綿雨,冬季多云霧,霜雪甚少,無霜期長,日照少,風力小,濕度大。2019年平均氣溫13.7℃,歷年平均氣溫18.4℃,偏低4.7℃。本年降水量為1293.6毫米,歷年降水量為1070.3毫米,偏多20.9%。本年日照時數為990.3小時,歷年日照時數為1147.4小時,偏少13.7%。

水文水系

巴南區,屬四川盆地亞熱帶濕潤氣候區中四川盆地東南部長江河谷區,年降水量多,徑流量較大。長江貫穿區內北部邊境長60余千米,區內有大小溪河100多條,流域面積1702.24平方千米,占轄區面積93.30%。區內地下水資源以溫泉著稱。

區內有大小溪河100多條,其中主要河流10條,河道總長度600余千米,流經22個鎮,形成五布河、花溪河、一品河、魚溪河、雙河、苦溪河、魚藏溪、周家瑞河、黃溪口河、幸子河等10個流域,流城面積1702.24平方千米,占轄區面積93.30%。五布河、花溪河、一品河為區內三大河流。

【交通運輸】

重慶內環快速路、重慶市繞城高速公路、渝黔高速、重慶—長沙高速公路、沿江高速,渝南大道、龍洲大道、巴濱路、重慶軌道交通2號線、重慶軌道交通3號線、渝湘高速復線、渝黔高速復線(渝筑高速)、南兩高速公路(巴南段)、重慶東環鐵路(巴南段)、渝湘高鐵、渝萬高鐵、渝昆高鐵樞紐聯絡線、渝貴高鐵、石柱—重慶高速公路(沿江高速復線)、蘭州—海口高速公路、重慶—貴陽高速公路穿過巴南區。

【風景名勝】

橋口壩國家森林公園

橋口壩國家森林公園位于巴南區一品街道,園內橋口壩溫泉景區環境優美,空氣清新,樹木蔥郁,林相常綠。景區多竹林,有“川東竹海”之稱。竹林蒼翠茂密,高可數尋,或踞河兩岸,河水竹影相映;或傍山腰,松濤與竹葉聲彼此和鳴,皆有情趣。公園內林海廣袤幽深,山岳高峻靈秀,溶洞神秘別致,溫泉資源豐富,水體饒有特色,交通區位優勢,人文內涵深厚。整個公園風景優美,氣候涼爽宜人,并有精巧奇異的山岳,高峻雄渾的峰嶺,浩瀚茂密的林海,奇特珍稀的古樹名木,形象生動的山石,多情柔滑的溫泉,波瀾不興的平湖,風景如畫的田園,是人們旅游觀光、避暑度假、休閑娛樂的理想勝地。

天坪山云林天鄉景區

天坪山云林天鄉景區位于巴南區二圣鎮天坪山,位于重慶主城東南郊,距市政府46公里,距巴南區政府53公里,占地面積3000余畝,核心景區占地1100畝,是國家AAAA級旅游景區。依托天坪山生態景觀資源,以打造“巴渝山鄉生活美學典范”為目標。

景區項目規劃面積6000畝,現已建成占地1100畝的云林天鄉風景區,包括十里花果休閑長廊、清華白鷺潭濕地公園、濱湖花海、星空露營、水上運動、格桑花海、紫薇園、海棠園、杜鵑園、楊梅園等景點,孕育出了花海、湖景、民宿、親子、采摘、研學、賽事等特色農文旅體驗項目,是重慶主城近郊的高山花海農文旅主題景區。

景區設有真人CS、游船、卡丁車、馬術、萌寵樂園等20余種娛樂項目,另配套會議室、餐廳等服務設施,是重慶周邊游、親子游、團建研學的首選地。

天心寺

天心寺坐落在重慶市巴南區天星寺鎮境內,占地面積7200平方,建筑面積4896平方,坐西向東。分上殿、中殿、下殿、廂房和山門。廂房和山門及下殿由于年久失修而損毀,現存上殿和中殿保存基本完整。現存上殿、中殿,面闊7間。37.9米(含添建一開間),進深三間,13.9米。前檐廊寬3米,通高11.34米。中殿單檐歇山抬梁式木構建筑,面闊5間,18.34米,進深3間,15.8米,周圍廊寬1.55米,通高10米。寺內石碑刻“原起天心寺古剎于乾隆四十六年(1781年)道祖開期以來嘉慶元年(1796年)……”題記。據碑文史料記載:天心寺始建于明崇禎年間,清乾隆46年重建,嘉慶元年和民國15年2-9月有過大的修繕,清同治六年(1867年)維修并建大雄寶殿,民國十五年重修法堂。新中國成立后,天心寺改為小學校教室和校舍。1987年交由巴縣文物管理所管理。由于年久失修,現存殿宇屋面大面積漏雨,木基層糟朽腐爛嚴重,墻壁垮塌毀損嚴重,部分梁枋河門窗糟朽蛀蝕嚴重,屋面寶頂,吻獸等脊飾均全部損毀改變。1995年9月3日凌晨,因電線老化短路失火,燒毀中殿右角柱6跟,燒毀屋面約100多平方。天心寺為區級文物保護單位。中華人民共和國成立前與、羅漢 寺、華巖寺、玄堂廟尊為重慶有名的四大佛教圣地。1988年12月26日,巴縣府發〔1988〕263號公布為縣級文物保護單位;2019年2月27日,渝府發〔2019〕5號文件公布為第三批重慶市市級文物保護單位。

楊滄白故居

楊滄白故居位于重慶市巴南區木洞鎮第二居民委員會前進路46號。坐南朝北,三合院布局,由朝門、前正房、后正房、廂房及天井組成,建筑面積587平方米,占地面積705平方米,一樓一底共25間;為小青瓦懸山式穿斗木結構建筑。前正房面闊三間12.70米,進深6.30米,六柱三穿,次間設木樓層。后正房面闊五間20.70米,進深7.20米,七柱四穿,次間、稍間均設木樓層。三合土地面,青砂石屋基。始建于大清光緒年間,2005年巴南區文物管理所經落架維修,該建筑為辛亥革命元勛楊滄白先生出生及少年時期生行居住地,具有重要價值,是一處不可多得的革命文物。2007年巴南區精神文明辦公布的愛國主義教育基地。2000年9月7日,渝府發〔2000〕83號文件公布的市級文物保護單位(第一批)。

朱家大院

朱家大院位于巴南區南彭街道石崗社區原石崗農場內,依山而建,由前階梯踏道、正大門、圍墻、6個天井、98間大小房屋組成的覆式四合院建筑群,建筑面積 3009.6平方米,占地面積4044.84平方米。建筑群坐北向南,按中軸線布局由上、中、下三廳及左右各2個大四合院組成;上廳右角往后為生活、生產的碾房、磨房、廚房;前廳左右有小姐樓,除上、中、下三正廳無樓房外,其余四合院均有樓廂房。建筑為土、石、木結構,穿逗小青瓦屋面,硬山式頂,蔑竹夾灰 粉墻及木板式障水板相結合,福、祿、壽、幾何紋格眼窗花、板式木門,寬敞的廊檐可達任何一間房屋、二層地下排水系統,一百多年來的特大暴雨都沒有造成排水困難。三廳內有柏木匾五幅。朱家大院始建于清同治五年(1866年),由朱家老夫人在城內做生意的姐姐資助銀兩,并親自肩挑背扛步行送到朱家。該建筑保存完好,對研究清代建筑史具有重要的文物價值。類型(古建筑),時代(清同治5年(1866)),2009年12月25日,渝府發〔2009〕118號文件公布為重慶市第二批市級文物保護單位。

孔園

孔園位于南泉街道虎嘯村,坐落在建禹山半坡的密林之中,后依建文遺跡,下臨花溪河的“虎嘯懸流”。坐西南向東北,占地面積1190平方米,建筑面積824.63平方米。該建筑中西合璧式建筑風格,一樓一底帶地下室共三層,通高11.90米。主體為磚木結構,單檐懸山式屋頂,小青瓦屋面,天棚為泥灰板條,室內以木板護墻,壁爐與夾墻相通,可為每個房間供暖。木地板,樓層間以木樓梯聯系,外挑陽臺及廊道。窗戶為雙層,里層為玻璃窗,外層為紗窗,可根據需要調節室內溫度,防蚊、防塵。現余附屬建筑4處:食堂、內務樓、警衛樓、防空洞。該建筑為孔祥熙在重慶的主要官邸之一,建筑和環境風貌保存較為完整,是一處具有重要歷史價值的抗戰遺址。2009年12月25日,渝府發〔2009〕118號公布為重慶市第二批市級文物保護單位;2013年3月5日,國發〔2013〕13號公布為全國重點文物保護單位(第七批)。

聽泉樓(林森別墅)

聽泉樓(林森別墅)位于重慶市巴南區南泉街道虎嘯村,長南橋西南約120米建文峰北麓。建于1937年,坐西向東,面對虎嘯口,右靠建文峰,與“孔祥熙官邸”相鄰,四周綠樹環抱。該建筑大小廳室15間,占地面積509㎡,建筑面積994㎡,通高13.5米。建筑主體為中西合璧風格,青灰色調,磚木結構,單檐歇山式屋頂,鋪素面小青瓦。一樓一底帶地下室,地下室均為條石砌筑。兼具住宿、辦公、防空功能。室內有壁爐與夾墻相同,可為各房間供暖,其中一間內墻嵌設槍械柜。該建筑為國民政府主席林森在重慶的主要官邸之一,建筑和環境風貌保存較為完整,是一處具有重要歷史價值的抗戰遺址。2009年12月25日,渝府發〔2009〕118號公布為重慶市第二批市級文物保護單位;2013年3月5日,國發〔2013〕13號公布為全國重點文物保護單位(第七批)。

中央政治學校研究部舊址(彭氏民居)

中央政治學校研究部舊址(彭氏民居),位于巴南區南泉街道白鶴林16號,重慶工程學院內。該建筑由5至7米高的圍墻環抱,“囍”字型復合回廊式四合院布局,建筑面積3260平方米,占地面積5320平方米,原系清代鹽商彭氏私宅。

1939年,成為國民黨中央政治學校研究部,1940年創辦立人中學,1946年九三學社重要創始人之一的吳藻溪及其夫人王克誠等在此創辦西南學院。西南學院1950年停辦,它為中國共產黨領導的統一戰線和軍事斗爭培養并輸送了大批人才,見證了九三學社等民主黨派成員早期與中國共產黨為了民族解放而通力合作的歷史。

南泉抗戰舊址群

南泉抗戰舊址群,位于重慶市巴南區南泉街道,是抗日戰爭期間中華民國重要政治人物及相關機構在陪都重慶留下的遺跡。

南泉抗戰舊址群包括林森別墅舊址(聽泉樓)、孔祥熙官邸舊址(孔園)、校長官邸舊址(小泉總統官邸)、陳立夫陳果夫官邸舊址(竹林別墅)、中央政治學校研究部舊址(彭氏民居)5處。是重慶重要的近現代代表性建筑,見證了當時國內國際發生的一些重大事件,是研究抗戰時期國民政府內政和外交的重要實物載體,具有重要的歷史價值。

2013年5月3日,南泉抗戰舊址群被中華人民共和國國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。

【歷史文化】

吹打·接龍吹打

吹打(接龍吹打),重慶市巴南區傳統音樂,國家級非物質文化遺產。

吹打(接龍吹打),是流傳于巴南區接龍鎮及其周邊地區,以嗩吶、鼓、鑼、鈸、镲為主要演奏樂器的民間器樂音樂,系巴渝十大民間藝術之一。被喻為“巴渝吹打的縮影”,發端于古代巴人創造的巴渝舞,成型于元明時期,現形成吹奏樂、打擊樂、吹打樂、吹打唱樂4大類別,有丫溪調、下河調、青山調、教儀調、昆詞、將軍鑼鼓、伴舞鑼鼓7大品種。

2008年,吹打(接龍吹打)被國務院公布為第一批國家級非物質文化遺產名錄。

【名優特產】

二圣梨

二圣梨,重慶市巴南區特產,中國國家地理標志產品。果肉細嫩、入口化渣,汁多味甜、營養豐富,先后被國家知識產權局和農業農村部評為 “雙地標”產品。

巴南柚

巴南柚,重慶特色水果,全國名柚,中國綠色食品發展中心認證的綠色食品A級產品。地理標志保護產品,先后榮獲全國柚類評比金杯獎、中國綠色食品博覽會金獎,中國國際農業博覽會“優質產品”、“重慶十大名柚”、“重慶名牌農產品”等稱號。

五布柚

五布柚,原產于重慶市巴南區東溫泉名勝風景區,已有100多年的栽培歷史,主要分布在五布河流域沿岸。果大無核(少數有核),芳香怡人,皮薄肉厚,果心粉紅,果肉嫩脆,汁多化渣,酸甜適度,富含人體所需的多種維生素。

2011年,五布柚在國家工商行政管理總局商標局注冊地理標志商標。2016年,五布柚經中國綠色食品發展中心復審,被認定為綠色食品A級產品。

接龍蜜柚

接龍蜜柚,果實呈橢圓形或圓球形,果大皮薄,平均單果重1500克,果型端正、果皮光滑,呈淡黃色,油包細膩,香味濃郁;果瓣均勻,肉質細嫩化渣,多汁,酸甜適口。

【榮譽稱號】

2019年2月,巴南區入選縣級全國基層中醫藥工作先進單位。

2019年8月,巴南區入選城市醫療聯合體建設試點城市。

2019年12月,巴南區入選國家城鄉融合發展試驗區。

2020年10月20日,巴南區入選全國雙擁模范城。

2020年10月23日,巴南區入選國家數字鄉村試點地區。

2020年11月,巴南區入選重慶市第七屆雙擁模范城。

2021年1月6日,巴南區入選2018-2020周期國家衛生城市。

2021年1月18日,巴南區入選2018-2020年全國計劃生育優質服務先進單位。

2021年2月,巴南區入選2020年全國村莊清潔行動先進縣。

2021年10月,巴南區入選第三批社會信用體系建設示范區。

2022年4月,巴南區入選十四五”時期無廢城市”。 |

唐武德元年(618年),廢郡復州,巴縣屬渝州。巴縣先后分置永安縣、樂溫縣、溫山縣、南平縣、隆化縣、壁山縣,今長壽縣、南川縣、壁山縣及今縣境內白市驛區、虎溪區、青木關區部分地區劃出。中期,巴縣轄境僅有今重慶市市中區、江北區、沙坪壩區、九龍坡區、大渡口區、南岸區、江北縣、巴縣的長江南岸地區和江北沿江一帶、合川縣青平等鄉、北碚區大部分地區。

唐武德元年(618年),廢郡復州,巴縣屬渝州。巴縣先后分置永安縣、樂溫縣、溫山縣、南平縣、隆化縣、壁山縣,今長壽縣、南川縣、壁山縣及今縣境內白市驛區、虎溪區、青木關區部分地區劃出。中期,巴縣轄境僅有今重慶市市中區、江北區、沙坪壩區、九龍坡區、大渡口區、南岸區、江北縣、巴縣的長江南岸地區和江北沿江一帶、合川縣青平等鄉、北碚區大部分地區。